发布时间:2025-09-25 11:36:05 阅读量:24

人工虹膜迟迟未引进国内,主要受限于技术成熟度、审批流程复杂及市场接受度等多重因素。安心性与适配标准尚未完全满足国内医疗要求,导致产品落地缓慢。本文将深入剖析背后原因,并展望其未来发展可能。

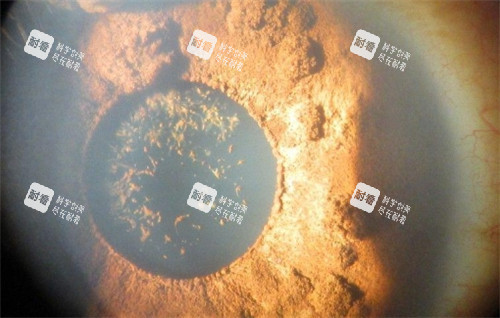

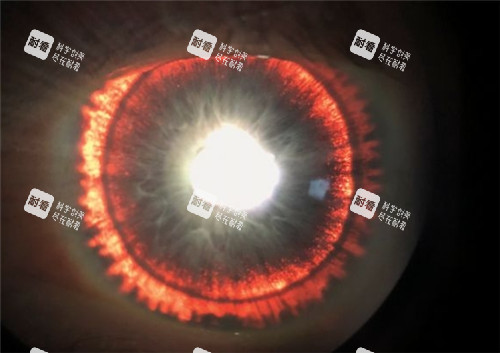

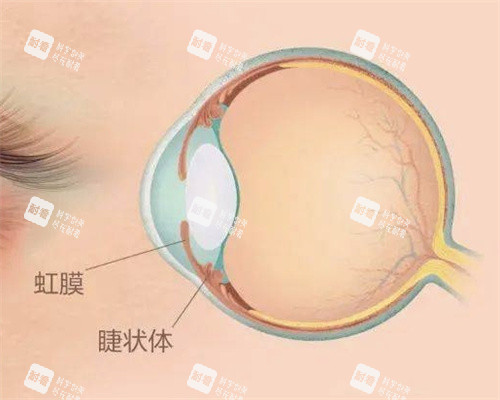

人工虹膜并非普通植入物,它涉及生物材料、光学性能和机械结构的深度融合。当前海内外上的产品虽然在形态和基础功能上接近自然虹膜,但在动态调节、长期稳定性和生物相容性方面仍面临挑战。

比如在光线变化时的响应速度,以及如何在眼内保持长期不降解、不引发排异反应,这些都是需要持续优化的环节。

任何植入类医疗器械都必须经过严格的安心性和有效性评估。由于眼球结构精细且对外来物质反应敏感,人工虹膜需完成大量体外实验、动物实验和多期临床试验,积累足够数据证明其长期安心。这一过程往往耗时数年,且国内对此类创新产品的审批态度较为审慎。

不同于标准化器械,人工虹膜常需根据患者眼部情况进行个性化定制。这要求企业具备柔性生产能力,医院也要有配套的手术规划和实施能力。目前能开展这类高精度手术的医疗机构较少,医生学习曲线陡峭,进一步延缓推广进程。

国内对新型医疗器械的注册要求严格,评审细则仍在不断完善中。涉及眼球内植入的产品,其技术参数、临床路径和术后评价标准都需清晰界定。缺乏统一规范,企业难以准备完全符合要求的申报材料,从而影响上市进度。

人工虹膜面向的患者群体相对小众,多数人对这项技术缺乏了解。同时,眼科医生和医院对其应用场景和优势认识有限,导致临床推广积极性不高。没有形成稳定的医患共识,产品即使获批也难以快速普及。

科技医疗产品研发和生产成本较高,实际价格往往超出普通患者承受范围。目前缺乏相应的维持支持,大部分患者须自费承担,这大大限制了市场需求的有效释放。企业因此对投入国内市场持观望态度。

从原材料供应、产品设计到手术器械支持,人工虹膜的落地需要整个产业链协同推进。国内在高端医用材料、精密加工技术等方面仍存在短板,相关配套产业有待进一步发展。

国外已有产品上市并使用多年,但其技术路径和监管模式并不完全适用于国内情况。国内患者的特点、医疗习惯以及监管环境都有其独特性,直接照搬海内外方案可能面临水土不服的问题。

人工虹膜植入手术操作复杂,要求医生具备扎实的眼显微外科经验和新技术学习能力。目前国内相关培训体系尚未建立,能独立完成手术的医生寥寥无几,这也成为推广的瓶颈之一。

眼球作为极其敏感的部位,患者对植入人工异物往往存有顾虑。担心手术风险、结果不理想或后期并发症,这些心理障碍需要通过科普教育和成功病例分享来逐步消除。

尽管技术不断进步,但考虑到审批周期、市场教育和产业链建设等多方面因素,2025年实现大规模普及的可能性较低。更可能的是在部分可靠眼科中心开展试点应用,逐步积累经验后再推向更广范围。

人工虹膜的进一步发展需要材料学、光学、医学工程和临床医学的更紧密合作。只有通过跨学科创新,才能在功能和安心性上实现更大突破,实际达到大规模临床应用的条件。

虽然人工虹膜在国内落地面临诸多挑战,但技术进步和临床需求仍在推动其不断发展。未来随着更多可靠产品的出现和行业规范的完善,这项技术有望为更多患者带来光明。