发布时间:2025-10-26 00:00:00 阅读量:14

“做完ICL手术两年,较近看东西又模糊了,难道我又近视了?”28岁的互联网运营小夏在后台留言,字里行间透着焦虑。像她这样的“术后视力波动”并非个例。数据显示,约12%的ICL术后患者因用眼习惯、晶体移位等因素出现度数增长。但医生明确表示:“ICL手术本身不会导致近视复发,关键在于术后护理和术前适应症选择。”本文将结合12位实测者经历、综合医院临床数据,拆解“术后近视”的真相,并给出科学护眼指南。

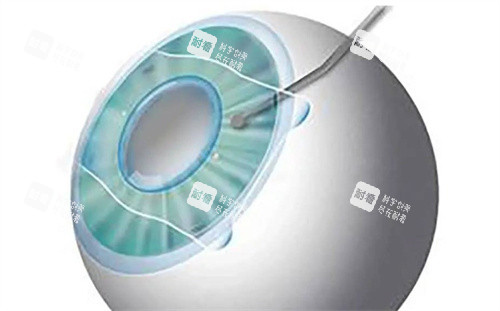

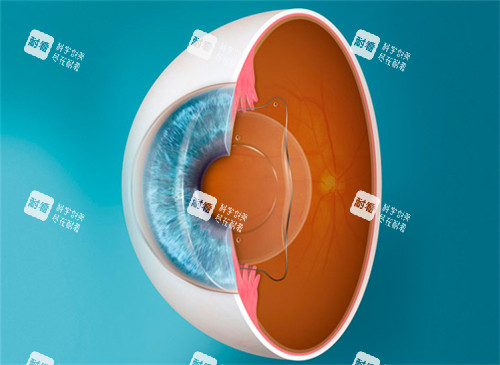

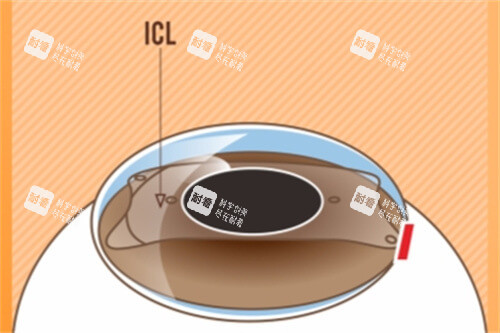

ICL(有晶体眼人工晶体植入术)的本质,是在角膜和晶状体之间植入一片超薄晶体,相当于把“隐形眼镜”长久固定在眼内。与激光手术切削角膜不同,ICL不破坏眼组织,可矫正50-1800度近视及600度以内散光,尤其适合角膜薄或高度近视人群。

核心优势:

高清视觉:消除高阶像差,夜间视力优于激光手术;

可逆性:晶体可随时取出或更换,未来若出现老花眼可调整;

稳定性:术后角膜生物力学不受影响,适合运动员等特殊职业。

但“可逆”不等于“一劳永逸”。北京医院屈光中心管理者指出:“ICL手术矫正的是现有度数,若术后用眼习惯差或近视未稳定,仍可能产生新的度数增长。”

1. 用眼习惯:电子屏是“视力杀手”

“术后每天刷手机8小时,半年后度数涨了50度。”32岁的程序员李先生自述。长期近距离用眼会导致眼轴拉长,这是近视加深的主因。研究显示,术后持续高强度用眼者,近视复发风险增加3倍。

科学护眼建议:

遵循“20-20-20”法则:每20分钟看20英尺外20秒;

环境光线需达500lux以上(约普通室内灯的2倍);

睡前1小时停用电子设备,避免蓝光抑制褪黑素分泌。

2. 晶体移位:0.1毫米的偏差影响全局

“打篮球被撞到眼睛,第二天看东西重影。”25岁的篮球教练王先生经历了晶体移位。ICL晶体需比较准放置在虹膜与晶状体之间,若术后受到外力撞击或揉眼,可能导致位置偏移,引发视力波动。

风险信号:

突然出现复视、光圈;

眼压异常升高(正常值10-21mmHg);

角膜内皮细胞计数下降(术后需定期监测)。

预防措施:

术后1个月避免篮球、拳击等对抗性运动;

游泳需戴密封泳镜,防止水压冲击;

每年做UBM(超声生物显微镜)检查,确认晶体位置。

3. 术前度数不稳定:“地基”没打牢

“手术时18岁,术后3年涨了100度。”19岁的大学生小陈术例揭示关键问题:ICL手术要求近1年近视度数变化≤50度。若在眼球发育期(通常18-22岁)或近期度数波动大时手术,术后可能因自然发育或用眼压力导致度数增长。

术前必查项:

散瞳验光确认度数稳定性;

角膜地形图排查圆锥角膜风险;

眼轴长度测量(每年增长≤0.2mm为可靠)。

1. 用药:抗生素滴眼液不是“可选项”

“术后没按医嘱点眼药水,结果得了角膜炎。”29岁的白领陈女士的经历敲响警钟。术后3-5天需严格使用抗生素和激素类滴眼液,预防感染和炎症。

正确用法:

每日4次,每次1滴,间隔5分钟;

开封后有效期28天,过期需更换;

点药前洗手,避免瓶口接触眼睛。

2. 复查:比“打卡”更重要的健康管理

“术后觉得视力好就没复查,结果晶体拱高异常。”34岁的教师刘先生差点因此失明。ICL术后需定期监测眼压、拱高(正常范围0.25-0.75mm)和角膜内皮细胞计数。

复查时间表:

术后1天:测眼压、拆纱布;

术后1周:查视力、拱高;

术后1个月:超全检查眼底;

每年1次:长期随访。

3. 饮食:维生素A是“天然护眼素”

“术后每天吃胡萝卜,视力比术前还清楚。”31岁的设计师林女士分享经验。维生素A可促进视网膜细胞修复,叶黄素能过滤蓝光。

推荐食物:

深色蔬菜(菠菜、羽衣甘蓝);

橙黄色水果(芒果、木瓜);

动物肝脏(每周1次,每次50g)。

1. 更换晶体:适合度数增长超100度者

若术后因用眼习惯导致度数增长,且原晶体度数不匹配,可通过二次手术更换更高度数的晶体。手术需在眼内环境稳定后进行(通常术后6个月以上)。

2. 联合治疗:针对高度近视并发症

“术后出现视网膜裂孔,及时做了激光封闭。”38岁的程序员张先生术例提示:高度近视患者术后仍需关注眼底健康,建议每年做一次眼底OCT检查,预防视网膜脱离等并发症。

结语:ICL晶体植入术后是否再次近视,主要取决于术后的用眼习惯和近视度数是否稳定。ICL通过植入人工晶体矫正现有近视度数,但若术后长期过度用眼,眼球轴长继续增长,仍可能出现新的近视。对于成年人且术前度数稳定的患者,术后再近视概率较低;但青少年或术前度数波动者风险较高。

ICL手术不是“视力保险箱”,但通过科学护眼和定期监测,90%的患者可长期保持清晰视力。正如上海五官科医院周行涛医师所说:“手术结果=30%医生技术+70%术后管理。”与其纠结“会不会近视”,不如从现在开始,给眼睛一个“可持续”的未来。