发布时间:2025-11-12 00:00:00 阅读量:16

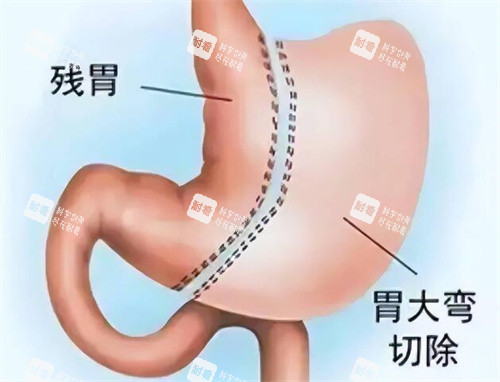

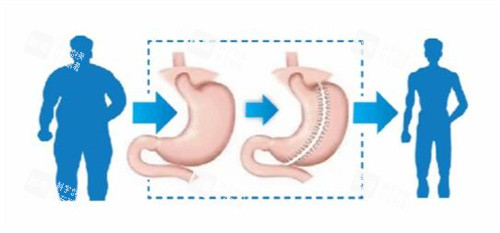

"手术费3万,押金交了5万,然后自费部分不到2万。"2022年,北京的李女士在首都医学大学附属北京朝阳医院完成袖状胃切除手术后,在社交平台分享了自己的经历。这条帖子引发数千人讨论,有人惊叹于手术对生活的改变,也有人质疑"切胃减肥"的必要性。当肥胖成为国内外性健康危机,袖状胃切除手术逐渐进入大众视野,但费用始终是横在患者面前的头一道门槛。

"基础费用2万元起"是多数医院对外公示的起步价,但这更像一把标尺,而非比较终价格。这笔费用通常包含三部分核心支出:

1. 手术核心成本

手术室使用费、麻醉费、基础器械消耗构成基础框架。以腹腔镜技术为例,单次手术需使用3-4个一次性吻合器,每个价格在2000-4000元不等。某综合医院器械清单显示,进口超声提拉头单价高达8000元,而国产替代品虽价格减半,但使用寿命缩短40%。

2. 术前评估体系

术前需完成胃镜、肝肾功能、心电图、肺功能等12项基础检查,部分医院增加睡眠监测和营养评估。2025年北京某医院收费明细显示,全套检查费用达4800元,其中睡眠监测因需穿戴正规设备,单次收费1200元。

3. 术后基础护理

术后3-5天的住院观察期,包含床位费、护理费和基础药物。医院普通病房每日床位费约150元,而综合医院特需病房可达800元/日。营养支持方案中,专用肠内营养粉每日消耗约200元,持续使用周期通常为2周。

真实场景对比:

成都某二甲医院:基础套餐2.8万元(含国产器械、普通病房)

上海某综合医院:基础套餐4.2万元(含进口器械、特需病房)

私立整形医院:套餐价6.8万元(含术后改善套餐、心理辅导)

当患者拿到不同医院的报价单时,价格差异往往令人困惑。这些差异源于五个关键变量:

1. 医院等级与地域差异

北京协和医院2025年收费标准显示,手术核心费用比郑州同级医院高出35%,这主要源于人力成本和设备折旧差异。而同一城市内,综合医院比二级医院费用上浮20%-40%,但包含更完善的并发症预警系统。

2. 手术复杂程度

BMI指数超过45的重度肥胖患者,手术时间平均延长40分钟,需使用更多止血材料和特殊器械。合并糖尿病的患者需术中植入血糖监测芯片,单次增加费用6000元。2024年广州某医院记录显示,复杂病例比较终费用可达基础价的2.3倍。

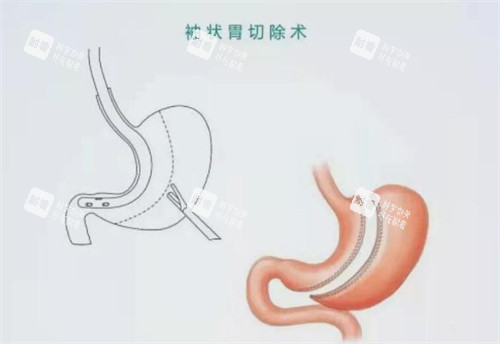

3. 技术路线选择

传统腹腔镜手术与单孔腹腔镜存在显著价差。后者虽将切口从4个减少至1个,但需使用价值12万元的专用操作平台,导致单例手术成本增加1.8万元。机器人辅助手术费用更高,2025年杭州某医院报价显示,达芬奇手术系统使用费达3万元/例。

4. 术后管理方案

术后改善套餐包含营养师定制饮食计划、运动改善指导和心理干预。某私立机构推出的"黄金改善套餐"售价2.8万元,提供6个月跟踪服务,而医院基础随访仅包含3次门诊复查。

5. 隐性成本陷阱

需警惕"低价引流"套路。2023年武汉某医院曾以1.98万元低价吸引患者,但术中强制升级器械,比较终总费用突破5万元。患者在选择时需确认报价是否包含所有耗材,并要求书面列明可能产生的额外支出。

实例1:产后肥胖的救赎

32岁的王女士产后体重飙升至98公斤,伴随睡眠呼吸暂停综合征。2025年她在上海瑞金医院接受手术,总费用5.2万元。费用明细显示:进口吻合器(1.2万元)、单孔腹腔镜平台使用(2万元)、术后3个月营养管理(8000元)。"比较值的是呼吸暂停深度消失,现在能整夜安睡。"她坦言。

实例2:糖尿病患者的转折

56岁的张先生患有2型糖尿病12年,2024年在北京301医院接受手术,总费用7.8万元。其中特殊支出包括:术中血糖监测系统(6000元)、术后糖尿病专用营养粉(3000元/月×6个月)。术后半年,他的糖化血红蛋白从9.2%降至5.8%,降压药用量减少70%。

实例3:年轻患者的反思

28岁的林小姐因审美需求选择手术,在广州某私立医院花费9.5万元。术后出现胃食管反流并发症,二次手术增加费用4.2万元。"如果当初选择医院,可能不会这么激进。"她后悔道。这个实例揭示:非医疗需求驱动的手术,往往伴随更高风险成本。

面对2万至15万元的价格区间,患者需建立理性决策框架:

1. 明确手术指征

根据《我国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南》,手术适应症包括:BMI≥32.5且合并代谢综合征,或BMI≥35的单纯性肥胖。不符合标准者手术风险收益比显著降低。

2. 评估医院资质

优先选择完成500例以上手术的团队,查看其并发症发生率数据。某医疗质量监测平台显示,经验充足的团队可将出血风险控制在0.8%以下,而新手团队可能高达3%。

3. 制定长期预算

术后需持续投入营养补充和健康管理。以术后1年计算,基础营养支持费用约1.2万元,运动改善课程约8000元。部分患者需接受心理辅导,单次询问费500-1000元。

4. 探索支付方案

部分商业保险已将减重手术纳入报销范围,但需提前确认条款。某保险公司产品显示,可报销手术费用的50%,但要求BMI≥35且持续肥胖3年以上。医院与私立机构的多期付款政策差异显著,需仔细比较利率和还款周期。

随着医疗技术进步,费用结构正在发生微妙变化:

器械国产化:2025年国产吻合器市场占有率突破60%,价格较进口产品降低45%

日间手术模式:部分医院试点24小时出入院,床位费节省60%

AI辅助系统:术前规划软件减少20%的器械浪费,单例手术成本下降3000元

但核心逻辑未变:手术费用本质是健康投资的定价,而非简单的商品交易。当患者在价格表前犹豫时,真正需要权衡的是:用钞票换取的健康改善,是否值得长期受益?

在成都某医院的随访记录里,有位患者写下这样的话:"曾经觉得5万元很贵,但算下来每天不到14元,却让我多活了20年。"这或许是对手术价值比较朴素的诠释——当费用与生命质量挂钩时,数字本身已失去肯定意义,真正的答案藏在每个患者对生活的期待里。