发布时间:2025-11-11 09:39:11 阅读量:94

对于长期被眼袋困扰的求美者来说,手术去眼袋是快速改善眼部状态的常见选择。但提到手术,总绕不开“出血”“肿胀”“修复期”这些关键词。今天我们就用真实病例和医学数据,把去眼袋手术的三大核心问题说清楚,帮你避开信息误区,理性决策。

“刚做完手术,眼睛肿得像核桃,流了点血,是不是医生技术不好?”这是术后患者较常见的焦虑。事实上,出血和肿胀是去眼袋手术的正常生理反应,关键在于程度和后续处理。

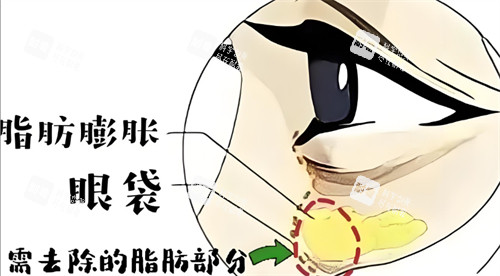

(一)出血:眼周血管丰富,止血是关键

眼袋区域的血管网密集,手术中需通过精细分离脂肪团、切除多余皮肤,不可避免会触碰血管。根据临床统计,约三成患者术后会出现轻微渗血,表现为眼周淤青或纱布少量血渍,通常在24小时内停止。

风险点:若术中止血不深入,或患者术后频繁揉眼、剧烈运动,可能引发血肿(局部肿胀伴疼痛)。曾有患者术后第二天自行热敷,导致血肿扩大需二次引流。

如何降低风险:

选择有整形外科资质的医院,主刀医生需具备5年以上眼周手术经验;

术前一周停用阿司匹林等抗凝药物;

术后48小时内严格冰敷(每次15分钟,间隔1小时),减少血渗出。

(二)肿胀:分阶段消退,耐心是关键

肿胀是术后必经的“炎症反应期”,通常持续7—14天,但个体差异显著。

急性肿胀期(1—3天):眼周像“被揍了一拳”,伴随刺痛感,需口服降低炎症药+冰敷缓解;

消退期(4—7天):淤青从紫黑色转为黄绿色,肿胀减轻50%;

残留期(7—14天):晨起时可能因体位性水肿反复,下午逐渐消退。

病例:32岁的李女士做外切法去眼袋,术后第5天肿胀较明显,第8天已能正常上班,仅眼尾有轻微硬结,1个月后完全自然。

“多久能见人?”是患者较关心的问题。修复时间与手术方式、个人体质、术后护理密切相关,通常分为三个阶段:

(一)内切法(经结膜入路):适合年轻、皮肤弹性好的求美者

修复周期:7—14天

特点:切口在结膜内,无皮肤缝合,术后仅眼内轻微充血,3天后可正常用眼。

病例:25岁的小王做内切法,术后第3天上班戴框架眼镜,同事未察觉异常,第7天充血完全消退。

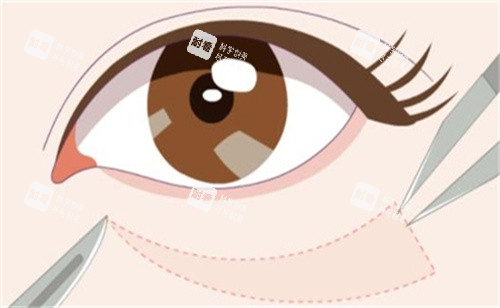

(二)外切法(皮肤入路):适合中老年或皮肤松弛者

修复周期:14—30天

特点:需切除多余皮肤并缝合,术后7天拆线,初期切口处有红色线状痕迹,2周后逐渐淡化。

护理要点:拆线前避免沾水,拆线后使用医用硅酮凝胶防疤痕增生;1个月内禁止化浓妆、戴隐形眼镜。

(三)加速修复的5个关键动作

冰敷与热敷:术后48小时冰敷止血,72小时后热敷促进循环;

睡眠姿势:枕头垫高15—20度,减少晨起水肿;

饮食管理:多吃猕猴桃、西蓝花补充维生素C,忌辛辣、海鲜等易过敏食物;

用药规范:按医嘱涂抹红霉素眼膏防感染,拆线后使用积雪苷霜软膏;

避免刺激:术后2周内不揉眼、不蒸桑拿、不长时间看屏幕。

“花了一万块做的眼袋,5年后又长出来了,是不是手术失败了?”这是常见的误解。去眼袋手术的维持时间,5—10年是普遍范围,但具体年限取决于三大因素:

(一)年龄与皮肤状态:年轻是天然优势

20—30岁:皮肤弹性好,术后结果可维持8—10年;

30—45岁:胶原蛋白流失加速,维持5—8年;

50岁以上:皮肤松弛明显,可能需3—5年二次调整。

病例:48岁的张阿姨2020年做外切法,2025年因眼周细纹增多复查,医生建议结合热玛吉紧致皮肤,未再次手术。

(二)术后护理:细节决定持久度

防晒:紫外线加速皮肤老化,术后需戴防紫外线墨镜;

作息:熬夜导致眼周血循环差,易引发水肿型“假性眼袋”;

体重管理:短期内增重/减重超过10斤,脂肪体积变化可能影响结果。

(三)手术方式的选择:一次到位比“修补”更划算

脂肪去除量:切除过多可能导致下睑凹陷,切除过少易复发;

皮肤切除量:外切法需比较准计算松弛皮肤量,避免后期外翻;

医生经验:老牌医生会结合患者骨相、脂肪分布设计方案,减少二次修复率。

去眼袋手术不是“一劳永逸”的魔法,而是通过医学手段重置眼部状态,后续的护理和生活习惯才是维持美丽的关键。出血和肿胀是手术的必经过程,选择正规机构、严格遵医嘱护理,可较大限度降低风险;

修复期需耐心,内切法1周、外切法2—4周可回归正常生活;结果维持时间因人而异,年轻、护理得当者可达8—10年,中老年群体需接受自然衰老规律。

如果你正被眼袋困扰,不妨先做一次正规的面部评估,再决定是否踏上这场“眼部焕新之旅”。