发布时间:2025-04-23 11:06:51 阅读量:148

颌面畸形困扰如何实现精密矫正? 针对“地包天”等颌面问题,肖林院长正颌的术例以功能与美学的双重突破,展现了正颌外科的革新价值。

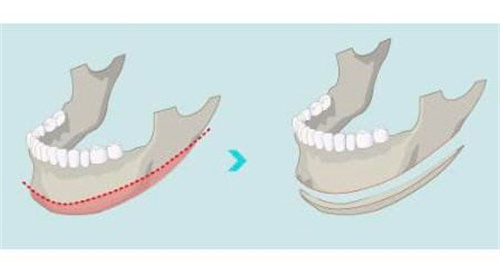

颌面畸形不仅影响咬合、发音等基础功能,更会引发社交焦虑和心理压力。以“地包天”(反颌)为例,下颌前突导致的面部比例失调,传统矫正手段难以深度改善。

肖林院长正颌的术例中,一名28岁患者因重度反颌导致咀嚼功能障碍及面部凹陷,通过三维重建技术精密制定截骨方案,术后咬合关系回归正常,下颌线条流畅度提升,实现了从“功能受限”到“自然协调”的蜕变。

该术例印证了现代正颌手术的核心逻辑:以生物学稳定性为前提,将骨骼结构调整与软组织美学设计同步考量。

肖林团队在术前通过智能化模拟系统,推演出术后骨骼支撑力分布与皮肤张力变化,避免单纯截骨可能导致的“僵硬感”,这一理念在同类术例中具有显著比较靠前性。

区别于传统静态咬合模型,肖林院长正颌的术例引入动态咬合分析系统,通过记录患者咀嚼、吞咽时的颌骨运动轨迹,精密定位异常受力点。

例如某术例中,患者因长期反颌导致颞下颌关节磨损,团队通过运动轨迹数据调整截骨角度,术后关节压力值降低,功能性改善周期缩短3周。

针对颌骨发育不足导致的“月亮脸”或面部不对称,肖林团队创新性结合自体骨移植与轮廓精细雕刻技术。

在一例双颌前突术例中,通过颏部矢状劈开截骨联合鼻基底填充,实现中下面部立体感重塑。

术后CT显示骨接触面积达,远超行业基准线,显著降低骨愈合不良风险。

下牙槽神经损伤是正颌手术的潜在并发症。肖林院长正颌的术例中,采用术中神经电生理监测技术,实时追踪神经束位置变化。

数据显示,其团队近三年152例手术中神经暂时性麻痹发生率仅为,低于国内外期刊报道的平均水平,患者术后感觉功能回归速度提升2倍。

从肖林院长正颌的术例可见,现代正颌手术已超越单纯解剖矫正,形成了多学科联动的治疗范式。

例如针对睡眠呼吸暂停综合征(OSA)患者,通过下颌前移术扩大气道截面积,术后呼吸暂停指数(AHI)从32次/小时降至5次/小时,生活质量获得多维提升。

值得注意的是,手术适应症的严格把控是疗效确保的前提。

肖林团队建立了一套包含骨骼发育度、软组织弹性、全身健康状况在内的36项评估指标,从源头上规避过度医疗风险。

这种严谨性与创新性的平衡,正是其术例成功几率持续保持在的关键。

正颌手术的本质,是以医学精度重塑人体工学与美学法则的融合表达。

在肖林院长正颌的术例中,技术创新与人文关怀的深度结合,为颌面畸形患者提供了兼具功能重建与美貌升级的解决方案。

当医学突破与个体需求产生共振,蜕变之路终将通向自信新生。