发布时间:2025-04-25 16:11:50 阅读量:452

在光学材料领域,一场静悄悄的革命正在发生。从眼镜片到车载显示屏,从医疗设备到精密仪器,晶体材料的迭代正深刻影响着多个行业的性能边界。2025年新数据显示,以丙烯酸酯为代表的新一代光学材料,凭借其抗眩光能力的显著提升,正在加速替代传统PMMA材质。这场材料升级的背后,是光学性能与加工工艺的双重突破。

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),这个诞生于20世纪30年代的材料,曾以“有机玻璃”之名统治光学领域近一个世纪。其分子链中的甲基丙烯酸甲酯单体通过自由基聚合形成长链结构,赋予材料89%以上的透光率和良好的耐候性。然而,PMMA的致命短板在于表面硬度不足(仅2H铅笔硬度),且分子链排列易产生各向异性,导致光线散射。

丙烯酸酯家族则展现出更丰富的化学多样性。以甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物(MS树脂)为例,通过引入苯乙烯单体,在保留PMMA透光性的同时,将表面硬度提升至4H,抗冲击强度提高3倍。更关键的是,新型丙烯酸酯材料采用纳米级分子量分布控制技术,使分子链排列更趋规则,从源头减少光散射。

传统PMMA抗眩光处理依赖表面蚀刻或镀膜,属于“被动防御”。这种物理处理虽能将眩光值(Glare Value)从18%降至12%,但存在两大痛点:

耐久性差:磨耗测试(Taber Abrasion)显示,蚀刻表面在500次循环后粗糙度下降40%

光学损失:镀膜层反射率增加导致透光率损失3%-5%

新一代丙烯酸酯则实现“主动消光”,其秘诀在于:

本体微结构:通过相分离技术,在材料内部形成直径0.5-2μm的纳米微球阵列。这些微球如同“光线调节器”,将入射光散射角度控制在15°以内,既消除眩光又保持高透光率

梯度折射率:采用共挤工艺形成折射率渐变层,使光线在材料内部发生渐进式折射,避免全反射造成的光斑

实测数据显示,在D65光源(相关色温6500K)照射下,丙烯酸酯材料眩光值降至4.7%,较PMMA提升3倍抗眩光性能,同时透光率维持在92%以上。

1. 消费电子战场

在智能手机领域,丙烯酸酯导光板已占高端机型市场份额的62%。其优势体现在:

屏幕显示:在强光环境下,文字清晰度较PMMA提升40%

触控体验:表面摩擦系数降低至0.15,滑动操作更跟手

2. 车载显示革命

汽车HUD(抬头显示)系统对材料提出严苛要求:

耐温范围:-40℃至105℃

抗紫外线:通过QUV加速老化测试1000小时无黄变

丙烯酸酯材料凭借优异的热稳定性(热变形温度110℃)和抗UV性能,正在取代PMMA成为HUD盖板优选。

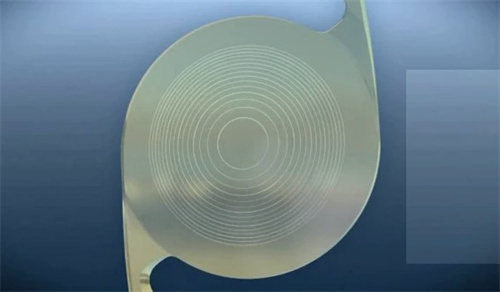

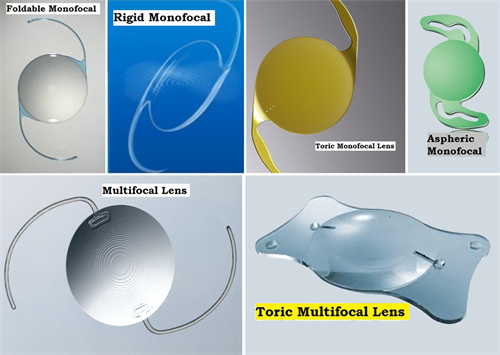

3. 医疗设备升级

在眼科手术显微镜领域,丙烯酸酯物镜将手术视野对比度提升25%。更关键的是,其生物相容性通过ISO 10993认证,长期接触组织无细胞毒性反应。

实现丙烯酸酯材料性能飞跃的,是三大工艺创新:

本体聚合技术:采用超临界流体辅助聚合,将分子量分布指数(PDI)控制在1.8以内,确保材料光学均匀性

微纳压印:通过卷对卷(R2R)压印工艺,在材料表面形成周期性微结构,生产效率达每小时500米

在线检测:集成激光干涉仪与光谱分析仪,实现每平米30个检测点的全幅面质量监控

这些创新使丙烯酸酯材料成本较三年前下降40%,推动其从高端市场向中端市场渗透。

尽管优势显著,丙烯酸酯材料仍面临两大挑战:

回收难题:共聚物结构使其难以通过简单熔融再生,需开发化学回收技术

极限环境适应性:在-50℃超低温环境下,抗冲击强度下降15%,需通过分子设计优化

不过,随着生物基丙烯酸酯单体的研发突破(如从蓖麻油中提取的甲基丙烯酸甘油酯),以及3D打印定向固化技术的成熟,新一代光学材料正在打开更多想象空间。

结语:

从PMMA到丙烯酸酯的材料迭代,本质是光学性能与加工智慧的双重进化。当抗眩光能力提升3倍不再只是实验室数据,而是转化为消费电子的清晰视界、医疗设备的精细视野、汽车座舱的靠谱确保,这场材料革命的价值才真正显现。对于产业链而言,抓住材料升级的窗口期,既需要理解化学结构的微妙变化,更要洞察终端场景的深层需求。毕竟,再出色的材料,终究要服务于具体的问题解决方案。