发布时间:2025-04-27 09:34:48 阅读量:898

近视手术听起来像是“魔法”——摘下眼镜就能看清国内外,但关于术后可能出现的干眼、眩光甚至角膜感染等问题,许多人心里难免犯嘀咕。

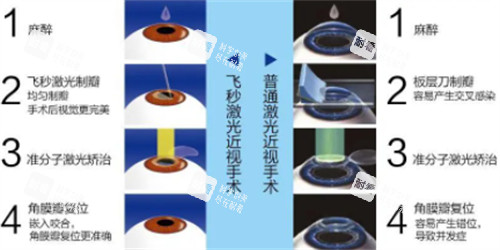

半飞秒和全飞秒作为主流术式,虽能帮人摆脱眼镜束缚,可并非人人适合。今天咱们就抛开正规术语,像朋友聊天一样聊聊这些术后隐患,尤其是哪些朋友需要格外三思。

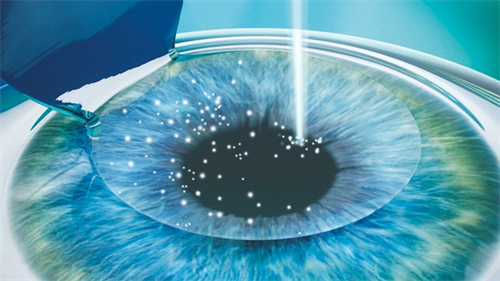

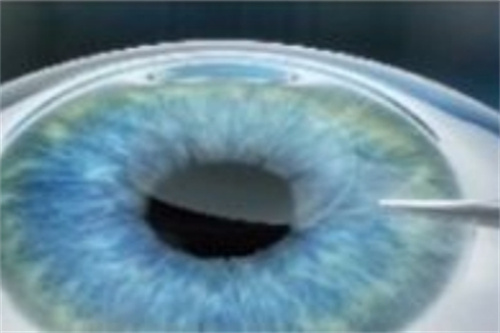

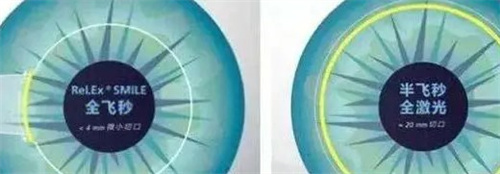

做完近视手术的朋友,十个里有八个会提到眼睛干涩。这种干眼症状多数是暂时的,通常半年内逐渐好转,但少数人会持续更久。半飞秒手术需要制作角膜瓣,可能切断部分神经纤维,导致泪液分泌减少;全飞秒创口更小,对神经的影响相对轻微,干眼概率略低。

如果术前本身就有轻度干眼症,术后症状可能被放大。眼科主管医生通常会建议这类人群先治疗干眼问题,再评估手术可行性。术后护理也很关键——人工泪液别偷懒滴,少熬夜刷手机,戴防蓝光眼镜辅助保护,能有效缓解不适。

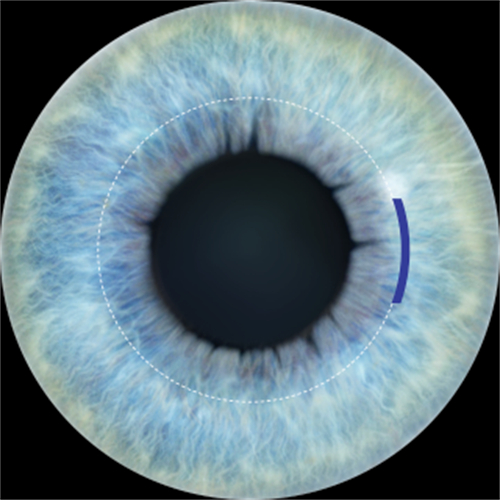

有些朋友术后发现,晚上看路灯像炸开的烟花,开车时对面车灯格外刺眼。这种现象与角膜切削后的光学变化有关,尤其是度数高、瞳孔直径较大的人群更易出现。全飞秒手术的切削范围相对固定,若夜间瞳孔自然放大超过切削区,眩光感会更明显。

半飞秒虽能根据个体情况调整切削区大小,但需要权衡角膜厚度和度数矫正需求。对于经常夜间开车、加班或喜欢户外活动的朋友,术前一定要和医生充分沟通瞳孔参数,必要时选择更谨慎的矫正方案。

听到“感染”二字,许多人立刻紧张起来。实际上,规范操作的近视手术感染概率极低,但术后一周内的护理失误可能埋下隐患。比如揉眼睛导致角膜瓣移位(半飞秒)、游泳或化眼妆带入细菌等。全飞秒的小创口切口降低了感染风险,但仍需严格遵循术后用药和复查流程。

划重点:糖尿病患者、免疫力低下者、卫生习惯较差的人群,术后感染概率可能升高。这类朋友若想手术,必须提前控制基础疾病,术后严格做到“三不”——不碰水、不揉眼、不偷懒复查。

头一类:角膜条件“踩线”的薄角膜人群

无论是半飞秒还是全飞秒,手术本质都是“切削角膜改变屈光度”。角膜厚度不足的人群,术后可能出现圆锥角膜等严峻并发症。部分机构为追求矫正结果,可能建议薄角膜者冒险手术,这类情况一定要寻求第二意见,优先考虑角膜强化术等替代方案。

第二类:用眼需求“拉满”的拼命三郎

程序员、设计师、考研党等长时间用眼群体要警惕:手术只能矫正现有度数,不能防止再度近视。术后若继续每天高强度用眼,很可能出现视力回退。这类朋友不妨先调整用眼习惯,待工作学习强度稳定后再考虑手术,避免“刚摘镜又戴镜”的尴尬。

术前检查别图省事 二十多项检查一项都不能少!角膜地形图、泪液测试、暗瞳测量……这些数据决定你能不能做手术、适合哪种术式。遇到约定“当天检查当天手术”的机构,建议掉头就走——靠谱的医院至少要留出三天分析数据。

术后护理比手术更重要

按时滴眼药水、出门戴墨镜防紫外线、三个月内不画眼妆——这些细节看似琐碎,却是保护眼睛的关键。曾有患者因术后戴美瞳参加婚礼,导致角膜上皮损伤,改善期延长三个月,实在是得不偿失。

近视手术如同量体裁衣,再成熟的技术也要“看人下菜碟”。干眼、眩光等问题虽常见,但多数可控;角膜感染等严峻风险,通过规范操作和细心护理也能有效规避。

关键在于认清自身条件:角膜薄的朋友不宜强求,用眼过度的群体先养习惯。带着检查报告多问几家医院,耐心比较方案,才能找到那个既看得清、又守得住健康的平衡点。