发布时间:2025-04-28 16:47:36 阅读量:166

眼整形修复手术因其技术门槛高、操作复杂,一直是医美领域中价格波动较大的项目。近年来,佀同帅医生因其眼修复病例在网络上的讨论度攀升,其报价体系也引发关注——初眼手术8800元起,修复类项目则普遍在1.5万元以上。这一价格定位在行业内处于什么水平?技术投入与实际结果能否匹配?本文结合公开资料与行业逻辑,尝试剥离营销话术,还原价格背后的真实逻辑。

眼整形手术的价格差异本质是技术、经验与服务的综合体现。佀同帅团队的定价策略可从三个维度解析:

技术门槛决定基础成本

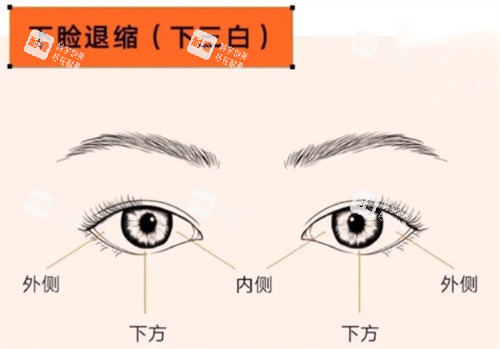

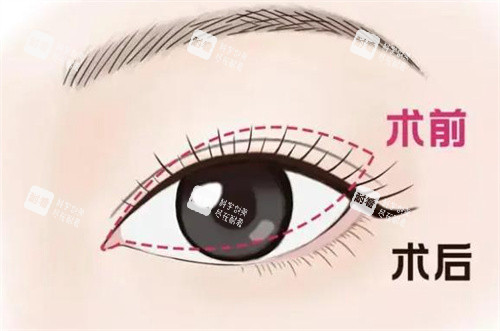

修复类手术需先处理疤痕组织、粘连等复杂问题,再重建眼部结构,手术时长通常是初眼的2-3倍。以双眼皮修复为例,医生需具备解剖学功底与应急处理能力,这类技术壁垒直接推高人力成本。

个性化方案增加附加值

佀同帅团队主张“千人千面”设计,拒绝模板化操作。这意味着每台手术前需投入更多时间进行面诊沟通、模拟设计,甚至需联合皮肤科、眼科进行跨学科评估,这些隐性成本会反映在报价中。

术后维护体系的投入

修复类手术改善期更长,团队提供的术后管理包括定期复查、疤痕干预、形态调整等,这些长期服务需要配置专属护理团队,进一步拉高整体定价。

将佀同帅的报价置于行业坐标系中观察,可发现其定价策略符合市场规律:

初眼手术:8800元起的价格略高于行业平均水平(通常5000-8000元),但仍在合理溢价范围内。差异主要源于医生资历、手术方案复杂度及机构运营成本。

修复类手术:1.5万元起的定价与北京、上海等一线城市老牌医生的报价(1.2万-3万元)基本持平。考虑到修复手术对医生经验的高要求,这一价位属于技术价值的正常体现。

需注意的是,部分机构通过低价引流再追加收费的操作屡见不鲜。佀同帅团队采用的“打包式报价”(含麻醉费、检查费、术后用药等)虽看似单价较高,但实际总支出可能低于某些机构的分段收费模式。

价格争议往往与技术结果评价相伴而生。从公开病例与求美者反馈来看,佀同帅团队的技术特点集中体现在两方面:

对功能性与美学的双重考量

修复手术常面临“保功能”与“求美观”的矛盾。例如上睑下垂矫正,既需改善睁眼功能,又要避免“瞪眼感”。团队通过分层解剖技术,在保留眼部生理结构的基础上实现形态优化,这类病例的术后满意度相对稳定。

风险预案的完备性

面对多次修复的复杂病例,团队会提前制定多套手术方案,并预备应急处理流程。这种“过度准备”虽增加成本,但有效降低了二次返修率,从长期看提升了性价比。

在讨论价格合理性时,需警惕以下认知偏差:

误区一:价格=结果

眼整形结果受基础条件、术后护理、个体愈合能力等多重因素影响。高价不代表肯定成功,低价也不必然失败,关键在于医生技术与求美者需求的匹配度。

误区二:修复次数越少越划算

部分求美者为追求“一次到位”选择高价医生,但过度修复可能加重组织损伤。理性选择应基于初次手术质量,而非单纯追求“一步到位”。

误区三:忽略隐性成本

低价手术可能隐含麻醉风险、材料以次充好等问题。选择时需综合考量机构资质、医生履历、术后维护等“软性成本”。

对于考虑佀同帅团队的求美者,建议从三个层面建立评估框架:

技术适配度

通过面诊观察医生对方案的解释逻辑,是否充分评估眼部基础、是否量化预期结果。例如,能否明确说明疤痕处理方式、重睑线设计依据等。

病例真实性

要求查看与自身情况相似的真实病例(注意遮挡患者隐私信息),重点关注术后6个月以上的长期结果,而非仅看即刻形态。

风险告知完整性

正规机构应提供书面风险告知书,明确手术局限性、并发症处理预案等。若机构回避谈及风险,需保持警惕。

眼修复手术的性价比之争,本质是技术价值与心理预期的博弈。佀同帅团队的价格体系反映了市场对老牌医生技术价值的认可,但选择仍需回归个体需求:是否愿意为技术经验、服务维护支付溢价?能否接受结果的不确定性?在医美消费日趋理性的当下,剥离营销包装,建立基于技术认知的决策模型,才是规避风险的关键。毕竟,眼睛的“重启键”只有一次,价格或许可量化,但机会成本无法重来。