发布时间:2025-05-16 08:50:04 阅读量:186

斜视手术听起来像是解决眼神飘忽的“救星”,但做完之后才发现问题比想象中复杂得多。尤其是四十岁之后,身体修复能力逐渐下降,贸然选择矫正可能会遇到复视、干眼症等一堆麻烦。作为一个亲身踩坑的过来人,今天咱们就抛开滤镜聊聊那些术前没人明说的隐患。

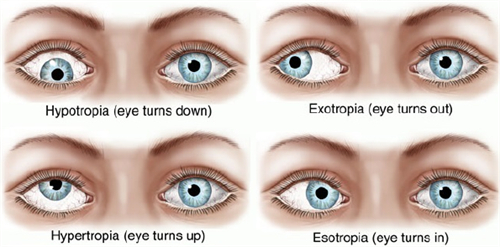

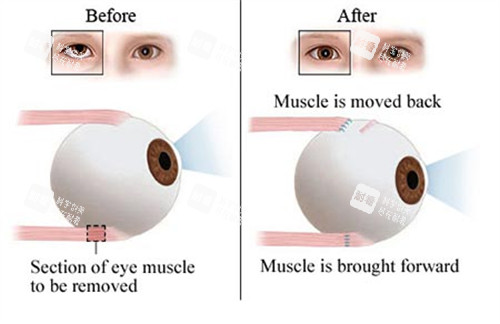

二十岁做斜视矫正和四十岁做完全是两种体验。年轻人眼部肌肉弹性好,术后眼位调整相对容易。但过了四十岁,肌肉就像用了二十年的皮筋,强行拉伸后很可能出现反弹。有位朋友术后三个月眼位确实回正了,可半年后又开始出现轻微偏斜。

更扎心的是双眼协调性下降。年轻时做手术能快速适应新的视觉模式,但中年人神经系统调节能力减弱。有患者术后看东西总像隔着毛玻璃,明明单眼视力没问题,双眼配合却像生锈的齿轮,走路都容易撞到门框。

创口愈合速度也让人焦虑。有位姐姐术后三个月还在抱怨眼皮肿胀,医生说是新陈代谢变慢导致的。她苦笑着说:“年轻时摔个跤三天结痂,现在切个小口子要护理半年”。

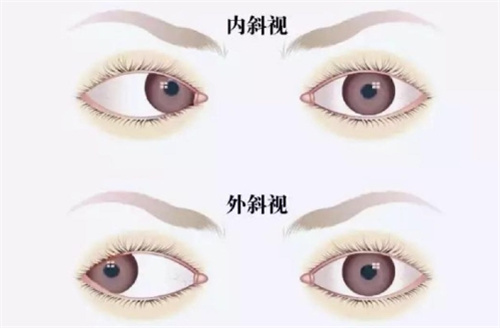

复视肯定能排进术后困扰前三名。看人自带“影分身”可不是开玩笑的,有患者描述“看老公的脸叠在电视机画面上”,这种混乱视觉让日常起居都成问题。更糟的是这种状况可能持续半年以上,严峻影响生活质量。

干眼症成了挥之不去的影子。手术不可避免会损伤部分结膜神经,原本湿润的眼球变得像沙漠。有位教师术后改作业时总得备着眼药水,粉笔灰一飘眼睛就刺痛,然后不得不申请调离教学岗位。

夜间眩光让老司机被迫退休。术后瞳孔调节异常的患者不在少数,有位开了二十年出租车的老哥诉苦:“现在看见对面车灯就像被探照灯直射,晚上根本不敢接单”。

双眼色差突然出现更让人崩溃。有病例显示术后左右眼看到的颜色明暗不同,患者自嘲成了“人肉滤镜”,看国内外永远像带着墨镜和普通镜片各一只。

畏光症状让户外活动成奢望。原本喜欢旅游的阿姨术后连阴天都要戴墨镜,晴天出门更是全副武装。她说现在更怕别人问“你是不是明星微服私访”,其实只是眼睛见不得光。

眼睑闭合不全引发连锁反应。睡觉时眼皮关不严实的后果远比想象中严峻,有位患者因此得了暴露性角膜炎,每天要涂三次药膏,比吃饭还准时。

疤痕增生让美貌焦虑升级。虽然是小创口手术,但体质敏感的人可能在眼角留下明显痕迹。有姑娘术后不得不常年贴双眼皮贴遮盖,自嘲从“斜视妹”变成了“刀疤姐”。

屈光度数变化拖累原有眼镜。术后三个月到半年视力可能持续波动,导致原本适配的眼镜变成摆设。有会计大叔为此换了三副眼镜,配镜师傅都记住他了。

心理落差比生理不适更难熬。很多人抱着“做完手术就能变自信”的期待,结果面对各种后遗症反而更焦虑。有位销售主管术后不敢见客户,总觉得别人在盯着他“不自然”的眼睛。

更无奈的是有些问题不可逆。肌肉切除过多、筋膜损伤等情况,后期修复的难度堪比在豆腐上绣花。有患者辗转多家机构询问,得到的答复都是“建议适应现状”。

别被术前检查的“正常”结论忽悠。常规检查往往测的是静态眼位,动态协调性需要专门评估。建议主动要求做融合功能检查,这项能更正确预测术后复视风险。

主刀经验比机构口碑更重要。别光盯着宣传册上的设备有多可靠,多问问医生每年做多少例同类手术。有过来人分享经验:“选做过500例的熟练工,比选挂着医生头衔的生手靠谱”。

术后护理周期远超你的想象。很多人以为拆线就是终点,其实后续三个月才是关键期。有位护士长提醒:“术后前两周每小时要做眼球运动,比监管孩子写作业还费神”。

备用方案要提前心里有数。手术设计时多问句“如果结果不理想有哪些补救措施”,有些机构会保留调整空间,比如分次手术或保留可逆操作可能。

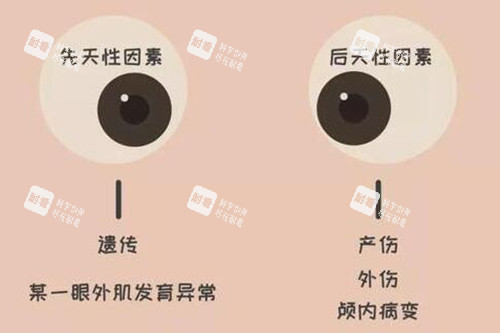

家族病史别藏着掖着。甲状腺问题、糖尿病等全身疾病会极大影响愈合,别因为怕麻烦隐瞒真实情况。有患者没告知甲亢病史,术后眼球突出反而加重。

棱镜眼镜矫正结果超出预期。新型复合棱镜能同时解决复视和美容需求,有设计师戴着定制镜框出席发布会,反而成了个人特色。关键是不满意随时可以更换方案。

视觉训练改善代偿能力。通过特定眼球运动增强大脑的适应能力,有患者坚持半年后说:“虽然眼位没完全正,但至少看东西不头晕了”。这对追求生活质量的群体更实际。

注射值得短期尝试。对于肌肉紧张导致的斜视,适量注射能模拟手术结果。有主播在重要活动前选择这种方式,既能临时改善外观,又不用担心长久性改变。

心理建设比物理矫正更重要。接受些许不理想或许比强行追求对称更明智。有位老师傅说得好:“五十岁的人谁没点瑕疵?眼神正不如心术正来得实在”。

站在人生中场选择医疗方案,安心牌可能比激进牌更明智。斜视矫正不是简单的美容项目,特别是对于身体机能开始走下坡路的中年群体,那些藏在术后改善期的隐患,可能比原发问题更消耗精力。眼睛作为心灵的窗户,或许保留些许个性痕迹,比冒着风险追求肯定对称更有智慧。毕竟四十岁后的从容,本就在于懂得与不理想共处。