发布时间:2025-05-21 15:51:30 阅读量:258

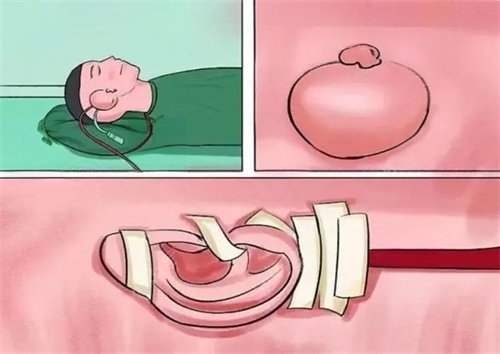

耳再造手术作为修复先天性小耳畸形或外伤导致耳缺损的核心手段,其技术复杂性与术后体验始终是患者及家属关注的焦点。手术需经历取肋软骨、支架雕刻、耳廓成型等多阶段,每个环节的疼痛管理直接影响改善质量。通过梳理临床数据与患者反馈,本文将客观解析手术疼痛来源、成人与儿童的体验差异,并提供科学止痛方案。

耳再造手术需分多期完成,疼痛强度与手术创伤、个体敏感度密切相关:

取肋软骨环节:需切开3-5厘米切口,剥离胸膜外组织取出约6-8厘米肋软骨。术后前3天疼痛较明显,咳嗽、翻身时可能加剧,但多数患者描述为“钝痛感”,可通过镇痛泵缓解。

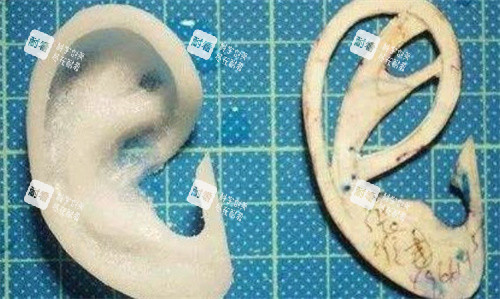

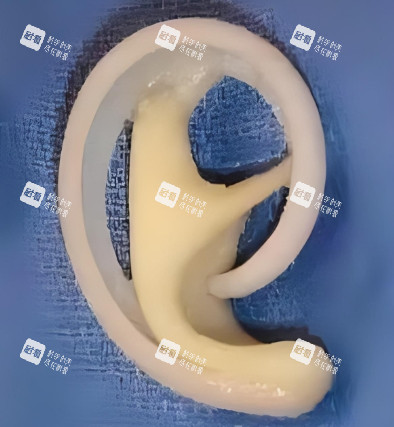

耳廓支架植入:将雕刻好的肋软骨支架植入乳突区皮下,需剥离皮肤与软骨膜。术后1周内可能伴随肿胀压迫痛,夜间平躺时尤为明显。

二期耳垂成型与耳甲腔塑造:涉及局部皮瓣转移,创伤相对较小,但需警惕皮瓣血循环障碍引发的间歇性刺痛。

值得注意的是,疼痛并非持续贯穿全程。临床数据显示,约70%患者术后72小时内疼痛评分(VAS)达4-6分,1周后降至2-3分,2周后基本消退。

年龄是影响手术体验的关键变量,临床观察发现两大群体存在显著差异:

1. 疼痛敏感度

儿童对急性疼痛耐受性低于成人,但术后哭闹多因恐惧而非单纯疼痛。某综合医院数据显示,6-12岁患儿术后前3天镇痛药物使用量较成人高30%。

成人更易出现慢性疼痛,可能与心理压力、疤痕牵拉相关。有患者反馈:“术后半年遇冷风或触碰耳廓仍有异样感,但不影响生活。”

2. 改善速度对比

儿童组织再生能力强,取肋软骨处疤痕平复速度约是成人的1.5倍,但耳部皮肤扩张需更长时间。

成人术后遵医嘱佩戴弹力头套的依从性更高,可减少血肿发生风险,但吸烟者需注意:尼古丁会延迟伤口愈合,建议术前戒烟4周。

3. 心理影响差异

儿童更关注术后外观变化,对疼痛的记忆易被新耳朵的喜悦冲淡。

成人常伴随社交恐惧期,术后1-3个月需避免侧卧,部分患者需通过心理询问缓解焦虑。

有效止痛需贯穿术前、术中、术后全流程:

1. 术前准备

成人需控制基础疾病,糖尿病患者空腹血糖应低于8.0mmol/L;儿童需进行呼吸训练,减少术后咳嗽引发的切口疼痛。

观看3D手术动画可降低焦虑值,某研究显示,术前接受认知行为干预的患者术后镇痛需求减少40%。

2. 术中镇痛

采用超声引导下肋间神经阻滞,可减少全麻药物用量,术后24小时内镇痛结果优于传统静脉镇痛。

儿童建议选择七氟醚吸入麻醉,苏醒更快且恶心呕吐发生率低。

3. 术后止痛方案

药物阶梯:

术后48小时内使用静脉镇痛泵(含舒芬太尼),按需追加对乙酰氨基酚。

儿童避免使用非甾体减低炎症药(如布洛芬),可能增加出血风险。

物理干预:

冰敷取肋软骨区域,每次15分钟间隔1小时,可减轻肿胀疼痛。

佩戴定制耳部护具,减少外力触碰引发的刺痛。

行为疗法:

成人可通过冥想、深呼吸转移注意力;儿童可采用游戏化改善训练,如“给新耳朵浇水”的想象游戏。

约5%患者术后可能出现耳部区域异常感觉,表现为麻木、灼烧感或电击样疼痛,这可能与手术损伤耳大神经有关。应对策略包括:

术后3个月内服用普瑞巴林等神经调节药物。

坚持每日按摩耳周,促进神经再生。

避免在强风、低温环境中暴露手术区域。

35岁患者李女士分享:“取肋软骨后前3天像有石头压着胸口,但想到女儿再也不用盯着我的残耳,就觉得值得。”

8岁患儿母亲回忆:“孩子术后哭闹时,护士教他用‘超人打怪兽’比喻疼痛,第三天就主动要求减少止痛药。”

耳再造手术的疼痛管理已形成药物-物理-心理多维体系,通过精细评估、个体化方案,多数患者可平稳度过改善期。对于患者而言,疼痛既是必须跨越的关卡,也是重获完整自我的见证。在科学止痛与人文关怀的双重确保下,手术正从“忍受痛苦”向“舒适改善”加速演进。