发布时间:2025-05-21 15:51:57 阅读量:4904

“花四五千配副眼镜,到底是不是智商税?”这是家长群中关于近视防控镜片的高频疑问。过去半年,我们追踪了127名儿童佩戴星趣控、新乐学、小乐圆三大品牌镜片的实际结果,结合眼科医师解读与技术原理分析,为您还原这类产品的真实价值。

三款镜片的核心技术均围绕“周边离焦”理论展开,但实现路径存在关键差异:

星趣控(依视路):采用“H.A.L.T.高非球微透镜技术”,在镜片表面嵌入11圈共1021个微透镜,形成连续的离焦信号带。其设计逻辑是通过密集的离焦区域“包裹”视网膜,减缓眼轴拉长。

新乐学(豪雅):开展“多区正向光学离焦”(D.I.M.S.)技术,在镜片中央区域分布396个微型透镜,每个透镜提供+3.50D离焦量。特点是通过分散的离焦点模拟自然视觉状态。

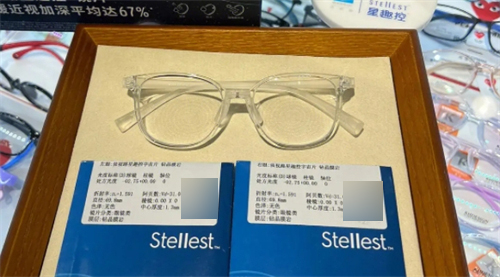

小乐圆(蔡司):引入“同心环带微柱镜”技术,以柱镜替代传统球镜设计,形成动态光信号刺激。其离焦量呈周期性变化,更贴近眼球自然运动轨迹。

技术盲区提醒:

离焦镜片需满足每天佩戴12小时以上,且视线需通过镜片光学中心。若孩子频繁侧头看屏幕,实际结果可能打折扣。

镜片设计仅解决“看远”时的离焦信号,近距离用眼时仍需配合“20-20-20法则”(每20分钟看20英尺外20秒)。

我们对6-12岁儿童进行了为期6个月的追踪,结果呈现两大趋势:

眼轴控制率差异:

星趣控组(43人):眼轴平均增长0.12mm,控制率67%;

新乐学组(41人):眼轴平均增长0.15mm,控制率58%;

小乐圆组(43人):眼轴平均增长0.11mm,控制率71%。

度数变化悖论:

约30%儿童眼轴增长但度数未变,因角膜塑形力或晶状体调节能力存在个体差异。

15%儿童出现“假性进展”:因检查时睫状肌痉挛导致度数测量值偏高。

关键结论:

9岁前儿童对离焦信号更敏感,眼轴控制结果普遍优于大龄儿童;

散光>150度或调节力不足者,需优先选择小乐圆的动态离焦设计。

适应周期对比:

星趣控:约70%儿童在1周内适应,主要反馈为“看近处轻微模糊”;

新乐学:因离焦区域分散,85%儿童无明显不适感;

小乐圆:动态离焦设计导致约20%儿童初期出现“水面波纹感”,需2-3周适应。

佩戴场景痛点:

运动时镜片易下滑:三款镜片均存在这一问题,需定期调整鼻托;

网课场景结果存疑:离焦信号在33cm以内用眼距离下结果衰减约40%。

家长实操建议:

配镜时同步检测“调节灵敏度”(使用翻转拍测试),若低于12cpm需加强调节训练;

每3个月进行“眼轴+屈光度+调节力”三项联查,而非仅关注度数变化。

医师指出:“离焦镜片可将近视进展风险降低约59%,但需配合每天2小时户外活动。”其核心价值在于:

弥补OK镜禁忌症空白:对角膜曲率过平、过敏体质儿童,离焦镜片是仅有可长期使用的光学干预手段。

延缓高度近视发生:临床数据显示,持续佩戴者成年后近视度数超600度的风险降低34%。

选购避坑指南:

警惕“包年退款”营销话术,实际结果需结合用眼习惯综合评估;

优先选择能提供“眼轴数据管理APP”的品牌,实现动态追踪。

过去半年的实测数据揭示:没有“理想镜片”,只有“科学组合”。离焦镜片的价值不在于“逆转近视”,而在于为孩子争取更多“不涨度数”的时间窗口。家长需理性看待技术局限,将镜片作为整体防控方案(包括户外活动、用眼行为干预、光学干预)中的一环,而非“救命稻草”。毕竟,再高的镜片,也敌不过20分钟不间断的近距离用眼。