发布时间:2025-05-23 16:30:27 阅读量:538

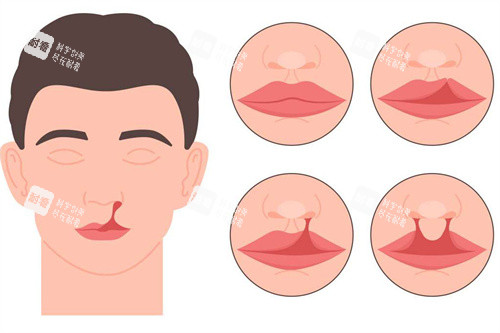

唇腭裂是先天性颌面部畸形中常见类型,多数患者会在婴幼儿期接受初次修复手术。但随着年龄增长、组织发育变化或早期手术结果不理想,部分成年人可能面临二次修复需求。这类手术并非简单“补救”,而是需要通过精细评估与个性化方案,实现功能与外观的综合改善。

成年患者唇腭裂二次修复的难点,首先在于组织条件复杂性。初次手术形成的瘢痕组织会改变局部解剖结构,导致血管、神经分布异常,甚至影响周围健康组织的血供。例如,鼻翼塌陷患者可能因瘢痕粘连导致鼻小柱歪斜,修复时需剥离粘连并重建软骨支撑结构,这对医生操作精度要求极高。

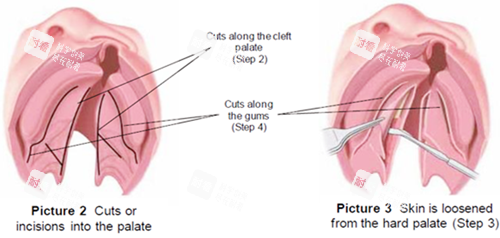

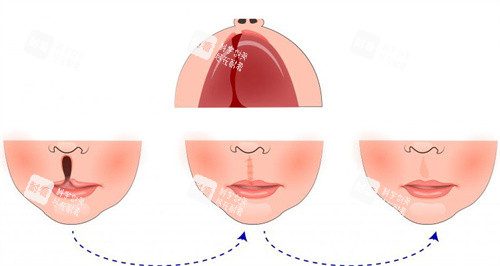

其次,功能与外观的平衡是另一挑战。唇腭裂患者常伴随发音不清、鼻腔反流等问题,二次修复需兼顾软组织闭合与硬组织支撑。以腭裂术后语音障碍为例,部分患者因软腭肌肉重建不足导致腭咽闭合不全,修复时需通过咽成形术调整肌肉附着点,同时避免过度手术导致吞咽困难。

此外,心理预期管理同样关键。成年患者对修复结果往往有更高期待,但需明确:二次修复无法完全“抹去”痕迹,而是通过改善对称性、减少瘢痕牵拉等方式实现自然化结果。医生需在术前充分沟通,帮助患者建立合理预期。

二次修复的可行性需基于个体化评估。医生会通过三维CT、鼻咽纤维镜等检查,分析唇部轮廓、鼻翼对称性、牙槽骨连续性及腭咽闭合功能。例如,唇裂术后鼻畸形患者,若鼻翼软骨发育良好,可通过肋软骨移植重建鼻尖形态;若软骨发育薄弱,则需优先解决支撑力不足问题。

在结果层面,二次修复可实现:

功能改善:修复腭咽闭合不全可提升语音清晰度,调整唇部肌肉张力可改善进食漏气问题;

外观优化:通过组织瓣转移、脂肪填充等技术,可缓解唇部凹陷、鼻翼塌陷等畸形;

瘢痕软化:激光或药物干预能减轻瘢痕增生,但需长期维护。

但需注意,修复结果受个体条件限制。例如,严峻骨性畸形患者需联合正颌手术,而单纯软组织修复难以解决根本问题。

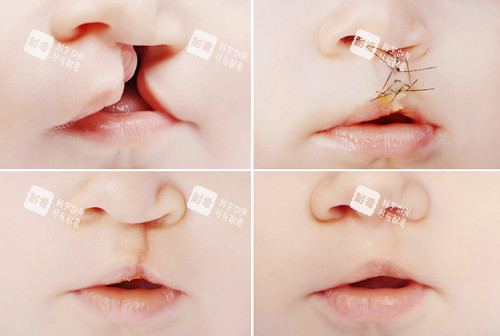

病例1:28岁女性,单侧唇裂术后鼻唇畸形

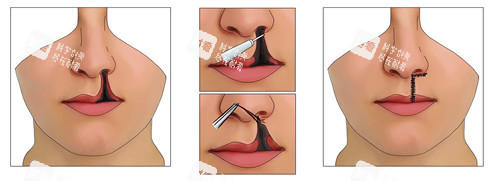

患者幼年接受唇裂修复,成年后出现鼻小柱偏斜、唇峰不对称。术中采用“鼻翼软骨悬吊+唇珠重建”方案:

剥离鼻翼软骨与瘢痕粘连,将患侧软骨缝合至健侧形成支撑;

利用唇部黏膜瓣重建唇珠,调整红唇缘弧度。

术后随访1年,鼻部对称性显著改善,唇部静态形态自然,但大笑时仍需避免过度牵拉。

病例2:35岁男性,腭裂术后语音障碍

患者发音含糊,鼻音过重。检查发现软腭短缩、咽腔狭窄。修复方案包括:

延长软腭并重建腭帆提肌附着点;

联合咽后壁瓣转移缩小咽腔。

术后语音训练6个月后,患者可清晰发出爆破音,但高音调发音仍需持续锻炼。

病例3:42岁男性,唇腭裂术后牙槽嵴裂

患者牙槽骨不连续导致咬合错乱,修复采用“自体髂骨移植+正畸牵引”:

术前通过智能化模拟确定骨移植量;

术后配合隐形矫治器调整牙列。

18个月后,牙槽骨愈合良好,咬合关系基本正常。

二次修复术后改善需遵循“三阶段管理”:

急性期(术后1周):严格流质饮食,避免张口大笑,定期清理伤口分泌物;

瘢痕增生期(1-6个月):使用减张器及硅酮凝胶,配合激光干预抑制瘢痕;

功能重塑期(6个月-2年):通过语音训练、肌肉按摩逐步改善自然表情与功能。

需强调的是,修复结果呈现具有时间依赖性。例如,鼻部形态可能在术后1年因软骨吸收出现轻微变化,需定期随访调整。

成人唇腭裂二次修复手术并非“理想解决方案”,而是通过医学技术实现功能与外观的渐进式优化。患者需选择具备颌面外科、正畸科、语音病理科多学科协作能力的医疗机构,并在术前与医生充分沟通修复目标。手术本身是改善生活质量的途径,而非追求“理想”的手段。在医学边界内寻求合理改善,才是二次修复的核心价值。