发布时间:2025-05-27 08:39:10 阅读量:204

想做近视手术的朋友们近来一定被各种术式绕得眼花缭乱——特别是名字里带“超薄”“个性化”字样的技术,听起来似乎都很出色,但到底该选哪个?

今天咱们就来掰扯掰扯这两种热门术式的核心差异,从原理到结果,从适用人群到价格区间,帮你理清思路,找到更适合自己的“摘镜方案”。

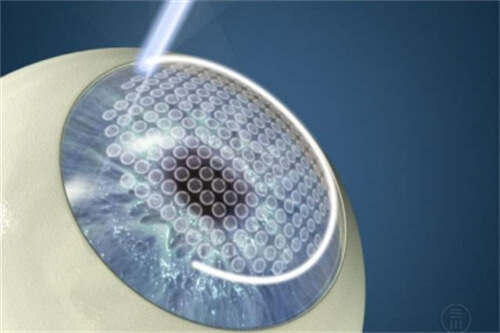

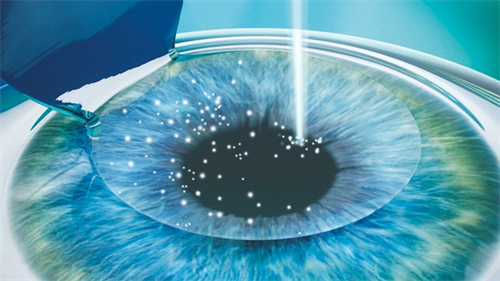

如果把近视手术比作“雕刻角膜”,超薄瓣半飞秒的关键词是“省料”,而个性化飞秒则是“精修”。前者通过飞秒激光将角膜瓣的厚度控制在90微米左右,比传统半飞秒(通常110-120微米)更薄,相当于把掀开的“书页”减少到更小,保留更多角膜基质层。

这种技术尤其适合角膜偏薄或近视度数偏高的人群,比如原本因角膜不足被拒之门外的患者,可能因此获得手术机会。

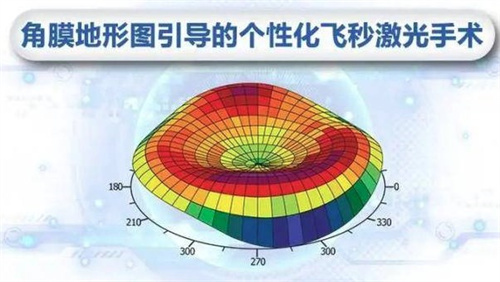

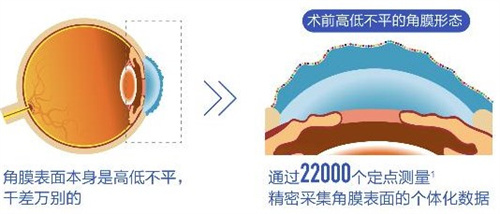

个性化飞秒则像“量身裁衣”,重点在于“对症下药”。它通过采集角膜地形图、像差等数据,结合虹膜特征进行三维建模,针对性地修正角膜表面的不规则形态。比如夜间视力差、散光复杂或瞳孔较大的患者,通过这种精细化的切削模式,能有效减少眩光、提升视觉清晰度。

超薄瓣半飞秒的适配者:

角膜厚度“踩线”的人群,比如500微米以下的薄角膜

近视度数较高(如1200度以内)且希望保留二次手术余地的患者

日常运动强度大,担心术后角膜稳定性的人

对夜间视力要求高的职业,如司机、设计师

散光度数复杂(如600度以上)或存在高阶像差的人群

角膜形态不规则、Kappa角偏移明显等特殊眼部条件者

举个实例:同样是800度近视,如果角膜厚度刚达标但暗瞳较大,可能更适合个性化飞秒;而如果角膜偏薄但度数稳定,超薄瓣半飞秒则更稳妥。

术后一周内,超薄瓣半飞秒的改善速度往往更快。由于角膜瓣更薄、神经损伤更少,干眼症状和异物感较轻,大多数患者第二天就能改善基本用眼。但它的局限性在于仅矫正近视和散光度数,无法解决角膜本身的不规则问题,部分人可能出现夜间视力轻微下降。

个性化飞秒的“后劲儿”更明显。虽然初期改善时间稍长(约3-5天),但得益于对像差的修正,术后视觉质量更接近原生眼球状态。特别是散光矫正的正确性更高,长期稳定性也更优,适合对色彩敏感度、精细视力要求高的职业人群。

两种术式的设备投入和操作复杂度直接反映在价格上:

超薄瓣半飞秒:主流价格在1万元至1.5万元之间,部分采用高端准分 子设备的机构可能达到1.8万元

个性化飞秒:因需结合地形图引导或波前像差分析,费用通常在1.5万元至2.2万元区间

要注意的是,价格并非单一考量标准。比如某些机构的超薄瓣技术搭配了虹膜定位等创新成果,虽然单价略高,但能同步提升散光矫正精度。建议优先选择设备可靠(如蔡司Mel90准分 子激光)、主刀医生经验充足的专科机构。

头一步:查基础条件

先通过全套术前检查确认角膜厚度、形态、暗瞳直径等硬指标,排除圆锥角膜等禁忌症。

第二步:明核心需求

如果单纯追求“够得着手术门槛”,超薄瓣半飞秒可能是保底选择;若想兼顾夜间驾驶、精细工作等场景,个性化飞秒的综合优势更突出。

第三步:比技术细节

同一术式在不同机构的实现方式可能有差异。例如同样是超薄瓣,有的仅做到100微米,而技术成熟的机构可稳定控制在90微米,多省下的角膜量可能成为未来二次矫正的“救命稻草”。

无论是超薄瓣半飞秒的“省料哲学”,还是个性化飞秒的“精修理念”,本质上都是为了在安心范围内实现更优的视觉结果。选择时不必盲目追求“更新更贵”,而应结合眼部条件、生活需求和预算,在正规医生的建议下找到平衡点。毕竟,更适合你的方案,才是真正意义上的“好技术”。