发布时间:2025-07-03 08:55:13 阅读量:202

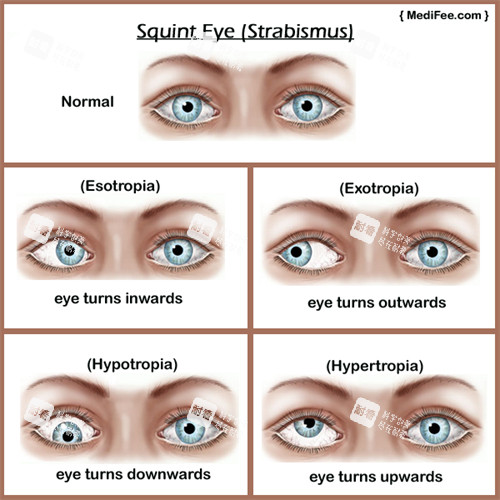

斜视是否需要手术不能一概而论,需结合病因、类型、重度及患者年龄综合判断。部分情况通过非手术方式干预更稳妥,既能减少潜在风险,也能达到理想改善。以下是优先考虑保守治疗的常见情形及科学依据。

调节性内斜视多由远视引起,通过佩戴合适度数的远视眼镜可完全矫正眼位。这类斜视与屈光状态直接相关,手术并非必要选择。定期复查并调整镜片度数,能有效维持矫正作用,避免过度医疗干预。

单眼视力差导致的代偿性斜视,需优先治疗弱视。当双眼视力平衡后,斜视问题可能自然改善或更容易通过训练矫正。盲目手术可能因视力未矫正而复发,甚至影响术后视觉质量。

由脑部损伤、神经病变或全身性疾病(如甲亢)引发的斜视,需先针对原发病治疗。眼部症状多为继发表现,若未控制基础疾病直接手术,改善难以持久,甚至可能加重病情。

部分婴幼儿斜视(如先天性内斜视伴发育迟缓)需谨慎对待。过早手术可能因眼球发育不成熟导致作用不稳定。医生通常会建议定期随访,在特定年龄段(如2岁左右)再评估是否需要干预。

对不影响视功能或外观的轻度间歇性外斜视,可通过视觉训练增强双眼协调能力。这类训练包括聚散球练习、融像训练等,需长期坚持,适合不愿手术或暂不符合手术指征的患者。

不同类型斜视的优选方案差异显著(见下表),需由医生根据检查结果制定个性化方案。即使需要手术,现代医学也能通过术前详细评估和术中精细操作降低风险,如复视或矫正不足等问题可通过调整棱镜度数或二次手术改善。

调节性内斜视 佩戴远视眼镜 定期复查调整度数

间歇性外斜视(轻度) 视觉训练 依从性影响成效

麻痹性斜视(急性期) 病因治疗+棱镜矫正 半年无改善再考虑手术

先天性非调节性斜视 手术矫正 建议1-2岁内完成干预

斜视治疗的核心是平衡功能改善与风险控制。无论选择何种方式,均需建立在明确诊断基础上。建议患者积极配合眼科检查,与医生充分沟通预期目标,避免因焦虑情绪影响决策。科学的态度和持续的随访管理,才能实现良好治疗改善。