发布时间:2025-08-01 14:48:08 阅读量:408

不少白内障患者做完检查后,都会卡在“选单晶还是双晶体”这一步——晶体类型直接关系到术后看远看近的清晰度,甚至影响日常生活质量。今天就结合临床常见问题、网友分享的真实体验,以及医生的建议,把这件事讲明白。

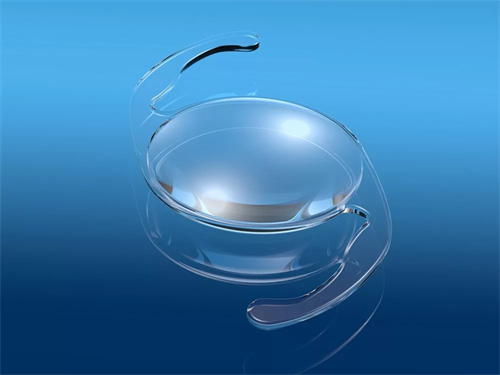

简单来说,白内障手术是把浑浊的晶状体替换成人工晶体,而人工晶体的设计决定了它能“满足哪些用眼需求”。

单晶(单焦点人工晶体)的设计更像“固定焦距的相机”,它只能让眼睛在一个距离(比如看远处)保持清晰,看近处(比如看书、看手机)需要戴老花镜辅助。这种晶体的优势是技术成熟、稳定性高,适合日常用眼以看远为主(比如退休后常散步、旅游)的患者。

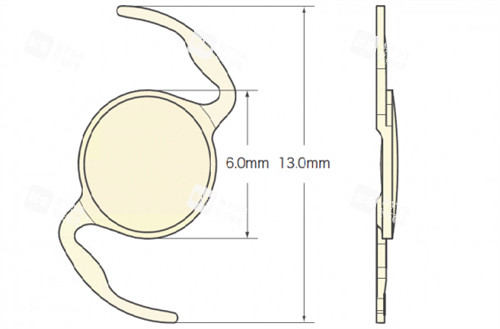

双晶体(双焦点人工晶体)则像“双焦镜头”,通过光学设计同时提供远、近两个焦点的清晰视力,部分高端产品还能覆盖中距离(比如看电脑)。它的优势是术后对老花镜的依赖更低,适合需要兼顾看远(开车)、看近(读书)、看中(用电脑)的患者,比如还在工作的中年人。

在门诊,经常有患者说“我就要双晶体,贵点没关系”,但晶体选择不是“越贵越好”,而是“越适合越好”。医生通常会结合以下3点给出建议:

眼部条件:角膜、眼底健康吗?

双晶体对角膜的要求更高——如果患者有严峻的散光(超过200度)、角膜不规则(比如圆锥角膜),或者眼底有病变(如黄斑变性),即使植入双晶体,术后可能也无法达到理想的清晰结果。这时候医生可能会建议优先选单晶,先解决白内障的问题,再处理其他眼部问题。

日常用眼需求:你比较常用眼的场景是啥?

举个网友分享的例子:65岁的李阿姨退休后主要是带孙子、买菜、跳广场舞,平时看手机也就是刷短视频,对近距离清晰度要求不高,医生就建议她选单晶,术后看远清楚,看近戴个老花镜完全够用。而48岁的张先生还在做文案工作,每天需要长时间看电脑、写材料,医生就推荐了双晶体,术后看远(看会议室投影)、看中(看电脑屏幕)、看近(写文件)都能兼顾。

经济预算:费用差异有多大?

单晶的价格相对亲民,一般在5000元起(价格仅供参考),双晶体因为技术更复杂,价格通常在15000元起(价格仅供参考)。如果预算有限,且用眼需求不复杂,单晶已经能满足基本需求;如果预算充足,且希望减少对老花镜的依赖,双晶体是更优选择。

为了更直观地了解两种晶体的差异,我们整理了几位患者的术后3个月反馈:

单晶患者王叔叔(68岁,退休教师):“我选单晶主要是觉得技术成熟,风险小。术后看远处(比如小区门口的公告栏)特别清楚,和年轻时差不多;看近处(比如看报纸)需要戴老花镜,但我本来就有老花镜,影响不大。现在每天遛弯、和老伙计下棋,完全够用。”

双晶体患者陈女士(52岁,会计):“我平时工作需要看电脑、对账单,离不开近距离用眼。术后第3天拆纱布,看远处(窗外的树)和近处(手机时间)都清楚,中间看电脑屏幕也不模糊。现在上班基本不用戴老花镜,同事都说我改善得像年轻人。”

单晶患者赵奶奶(75岁,家庭主妇):“一开始我也纠结要不要加钱换双晶体,医生说我平时主要是做饭、带小孙子,看近的需求就是切菜、抱孩子,戴个老花镜就行。现在术后半年,没出现过模糊,挺省心的。”

盲目追求“多功能”:有些患者觉得“双晶体能看远看近,肯定比单晶好”,但如果眼部条件不允许(比如角膜散光严峻),强行选双晶体可能反而出现重影、光晕等问题。术前一定要做详细的眼部检查(包括角膜地形图、眼底照相),听医生的专科建议。

忽略术后护理:不管选哪种晶体,术后护理都很关键。比如1个月内避免揉眼、游泳,3个月内少提重物;定期复查(术后1天、1周、1个月),确保晶体位置正常。有位患者术后没忍住揉了眼睛,晶体轻微移位,虽然及时调整了,但多受了不少罪。

谢谢你有耐心看到这里。如果看完本文,你还是对“白内障是选单晶和双晶体”有疑问,或者想了解自己的眼部条件更适合哪种晶体,可以点击在线客服,把检查报告发过来,我们的医生会一对一分析。毕竟晶体选择关系到术后好几年的视力质量,多问一句、多确认一次,才能更安心。