发布时间:2025-08-04 14:57:27 阅读量:694

在眼科门诊中,常遇到患者追问:“为什么眼科医生自己不做近视手术?”作为从业5年的眼科工作者,我结合临床观察与资料发现,这一选择并非否定手术价值,而是基于对风险与收益的理性权衡。本文将从手术风险、医生视角、适合人群三个维度,为读者拆解近视手术的真实面貌。

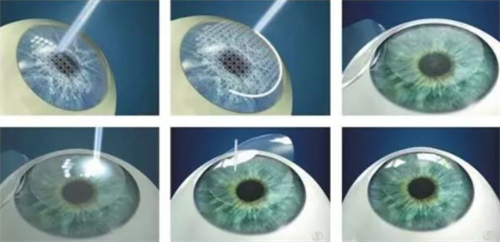

近视手术虽已发展30余年,但任何医疗行为均存在不确定性。医生对手术的谨慎态度,源于对以下风险的深刻认知:

1. 术后并发症的“概率性”挑战

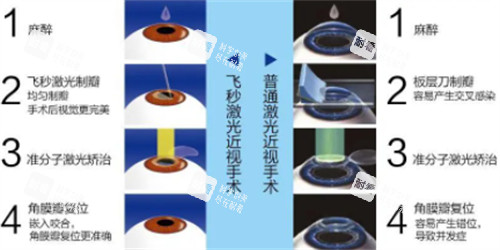

尽管现代技术已将感染率控制在0.03%以下,但干眼症、夜间眩光、视力回退等并发症仍困扰部分患者。例如,全飞秒手术虽以小创口著称,但术后干眼症发生率仍达15%-20%,需长期使用人工泪液缓解;高度近视患者术后5年内视力回退概率较普通近视者高30%,这与角膜愈合过程中的生物学反应密切相关。

2. 个体差异的“不可控性”

角膜厚度、瞳孔大小、泪液质量等参数直接影响手术结果。以角膜厚度为例,正常角膜厚度为500-550微米,而近视手术需切削约100-150微米角膜组织。若患者角膜偏薄(50度),手术仅能暂时改善视力,无法阻止眼底病变进展。更关键的是,人眼屈光状态会随年龄变化,40岁后可能因老花眼需重新配镜,这与患者对“一劳永逸”的期待存在落差。

部分患者误以为“医生不做手术=手术不”,实则需结合医生个人情况理解:

1. 职业需求的特殊性

眼科医生需长期进行显微手术,对视力稳定性要求极高。若术后出现轻微眩光或干眼,可能影响手术操作精度。此外,医生更熟悉手术风险,倾向于选择“保守策略”——通过定期检查、科学用眼控制近视发展,而非主动接受风险。

2. 手术并非仅有选择

对于低度近视患者,角膜塑形镜(OK镜)夜间佩戴、白天即可获得清晰视力;中高度近视者,多焦点隐形眼镜或框架眼镜也能满足日常需求。这些方案虽需长期维护,但避免了手术创伤,更适合风险厌恶型人群。

3. 医生对“较好视力”的理性认知

医学上,术后视力达1.0即为成功,但部分患者追求“1.2甚至1.5”的超常视力。这种期待可能因个体差异无法实现,导致心理落差。医生更倾向于通过术前沟通降低患者预期,避免术后纠纷。

手术并非人人可做,需满足以下条件:

1. 年龄与度数稳定

18-45岁是更佳手术窗口期,此时眼球发育成熟,近视度数2年内增长<50度。未成年人因眼球仍在生长,术后易回退;45岁以上者可能因老花眼需保留一定近视度数,需个性化设计手术方案。

2. 眼部健康“零隐患”

无活动性眼病(如角膜炎、青光眼)、无严峻干眼症、无圆锥角膜风险(通过角膜地形图排查)。此外,糖尿病患者因伤口愈合能力差,术后感染风险高,需谨慎评估。

3. 角膜厚度“达标”

全飞秒手术要求角膜厚度≥500微米,半飞秒≥480微米,表层手术≥450微米。若角膜偏薄,可考虑ICL晶体植入术(无需切削角膜,但需眼内操作,对医生技术要求更高)。

4. 职业与生活需求匹配

运动员、军人等需高强度用眼者,优先选择抗冲击性强的全飞秒;程序员、设计师等长期面对屏幕者,需重点关注术后干眼症风险,选择切口更小的手术方式。

5. 心理预期“合理”

术后可能出现短期视力波动、夜间眩光(通常3-6个月缓解),需接受“手术非较好”的现实。若对视力要求极端苛刻,或无法配合术后护理(如按时用药、定期复查),建议放弃手术。

近视手术的本质是“用短期风险换取长期便利”,其价值因人而异。对于医生而言,不做手术是权衡风险后的个人选择;对患者而言,是否手术需结合眼部条件、职业需求、心理预期综合判断。无论选择何种方式,定期眼科检查、科学用眼习惯,才是守护视力的根本之道。