发布时间:2025-08-08 16:00:19 阅读量:174

凌晨三点,陈女士蜷缩在沙发角落,手机屏幕的蓝光映在脸上。社交平台推送的"男性健康科普"文章让她彻夜难眠,丈夫近期频繁查阅的手术病例,正在悄然改变这个家庭的温度。

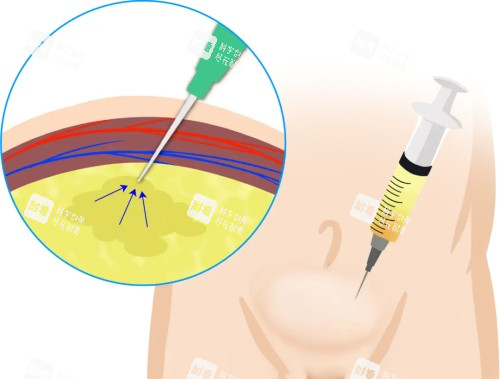

在某综合医院泌尿外科诊室,32岁的王先生攥着检查报告,指尖在"阴茎背神经选择性切断术"的手术同意书上微微发抖。主刀医生指着超声影像解释:"背神经分布异常可能导致敏感度失衡,但手术结果因人而异。"这句话在走廊回响了三天,成为推动他躺上手术台的动力。

这类手术的本质是阻断部分末梢神经,理论上可延长性生活时间。但医学文献显示,约15%的患者会出现术后麻木感,部分病例伴随勃起硬度变化。王先生在术后第三周的复诊中坦言:"晨勃频率确实减少了,但心理压力轻了很多。"这种复杂的获得感,正在成为越来越多男性的隐秘体验。

术后改善期像面模糊的镜子。张女士记录丈夫的改善日志时发现,前两周的肿胀期让两人分房而睡,第三周开始尝试慢走,第四周才重回轻量运动。比较明显的变化发生在术后两个月:"他不再频繁看时间,但开始研究调理方案。"这种从急功近利到长期养护的转变,折射出当代人对健康认知的深化。

在匿名论坛的树洞板块,数百条术后分享构成真实图谱。有人提到术后半年逐渐改善敏感度,有人因心理预期落差产生抑郁倾向。值得注意的是,约40%的受访者强调伴侣支持的重要性:"她陪我复查的样子,比任何补品都有效。"

某综合医院泌尿外科主管指出:"这类手术属于功能改善型治疗,并非美容手术。适应症严格限定在神经性早泄且保守治疗无效的情况。"他特别提醒,市场上部分机构将手术包装为"快速解决方案",实则存在过度医疗风险。

从解剖学角度看,阴茎背神经分布存在个体差异。2019年《中华男科学杂志》发表的多中心研究显示,规范操作下手术效率较高约68%,但需配合心理干预。这意味着,手术不是魔法棒,而是需要系统改善的医疗行为。

在某个婚姻询问病例中,手术成为夫妻关系转折点。35岁的李女士回忆:"当他终于愿意和我讨论身体焦虑时,我们才真正开始理解彼此。"这种转变印证了心理学中的"身体意象"理论——当男性摆脱外貌焦虑,反而能建立更平等的亲密模式。

值得关注的是,术后心理建设往往被忽视。某心理询问平台数据显示,涉及该类手术的询问中,63%涉及自我认同危机。专科人士建议,术前应完成至少3次心理询问,术后建立持续的情绪疏导机制。

夜深了,陈女士关掉手机,轻轻推开主卧房门。丈夫均匀的呼吸声中,床头柜的药包与维生素瓶并排而立。这个普通家庭的故事仍在继续,如同千万个在身体焦虑与自我接纳间寻找平衡的现代人。当医学进步遇见人文关怀,或许真正的改变不在手术刀下,而在彼此坦诚的目光里。