发布时间:2025-08-12 11:30:31 阅读量:106

“做完近视手术就能摘镜”?一年前我也这么以为,直到眼前的国内外从高清变成‘叠影重重’……

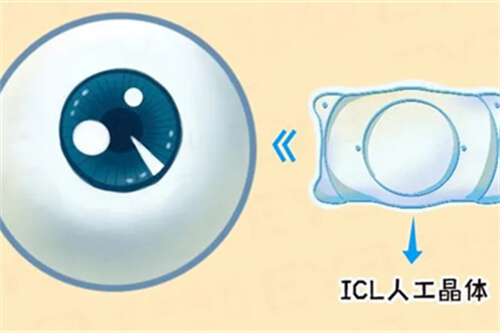

作为实力出众眼镜党,我早就刷遍了小红书的“ICL术后分享帖”。“不切削角膜”“可逆”“视觉高清到流泪”——这些标签让我连夜挂了医生号。

术前检查像闯关游戏,角膜厚度、前房深度、眼压数值全达标,医生那句“你的眼睛条件特别好”让我干净飘了。

交钱时护士提醒“任何手术都有风险”,但我满脑子都是博主们拍的“术后裸眼开香槟”视频。

如今回想,如果当时认真看过一篇真实的【icl晶体植入失败者自述】,或许我会更冷静。

躺上手术台时,我还在幻想第二天发朋友圈的文案。

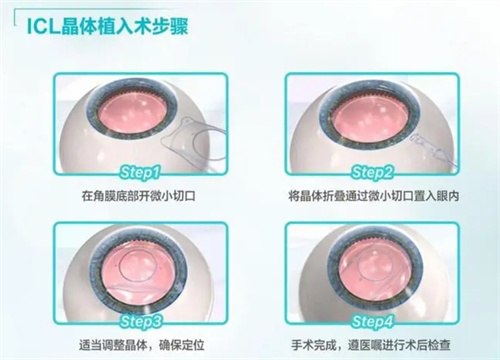

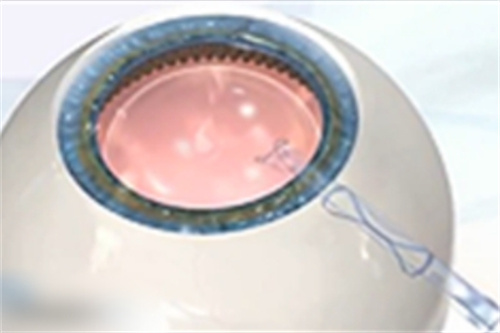

医生用开睑器撑开我的眼睛,晶体推入时像一滴冰水滑进瞳孔,确实不疼,但那种异物入侵的压迫感让我本能地屏住呼吸。

术后两小时复查,视力表看到1.2,我激动地给闺蜜发语音:“值了!”

然而当晚,头部梯队上的吸顶灯突然分裂成三个光圈,我以为只是麻药未退。

一个月后,重影不仅没消失,还多了持续性眩晕:走路像踩棉花,看电脑屏必须闭上一只眼“手动切换2D模式”。

复查时,主治医生反复强调“数据没问题”“适应期要坚持”,甚至委婉暗示:“有些人心理焦虑会影响解决。”

我翻出术前签的知情同意书,密密麻麻的条款里确实有一行“极少部分患者可能出现视觉异常”——但没人告诉我,“极少”可能是左右。

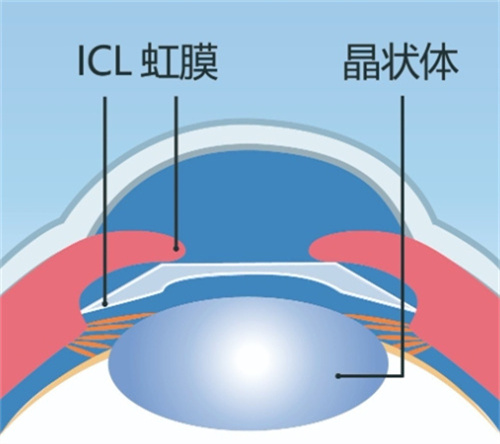

转折点发生在术后第五个月。我偷偷挂了其他综合医院的眼科,医生用UBM检查后皱眉:“左眼晶体轻微旋转移位,拱高也不在健康区了。

那一刻我终于拿到“证据”,可原医院只同意修复手术。但二次开刀的风险呢?解决期的误工费呢?没人给我答案。

作为【icl晶体植入失败者自述】的亲历者,我必须说:失败不单是手术台上的意外,更来自信息不对等的侥幸心理。

别神化“可逆性”

“晶体能取出”不等于“眼睛能还原”。我的角膜内皮细胞在植入时已轻微受损,取出后散光比术前还高50度。

警惕“更合适数据”陷阱

术前检查合格≠术后体验满分。我的暗瞳直径7.3mm(临界值),但医生没告知这可能导致夜间重度眩光。

术后维权难如登天

医疗鉴定耗时耗力,大部分患者只能妥协。我加入的维权群里,有人因继发青光眼被迫摘除晶体,却连病历都被标注“患者自身代谢问题”。

现在的我每天滴3种眼药水,晚上不敢开车,但已算“失败病例”里幸运的——至少没失明。

如果看完这篇【icl晶体植入失败者自述】你还想手术,请务必做到:

查医生资质(主刀病例数>500例);

做暗瞳、泪液分泌等深度检查;

准备好“可能失败”的心理建设,它和术后护理一样重要。

近视手术不是人生的必选项。当全网都在展示成功时,我希望这篇【icl晶体植入失败者自述】能成为你的理性刹车片。毕竟,有些试错成本,我们真的付不起。