发布时间:2025-08-18 17:13:05 阅读量:278

童颜针作为近年来医美领域备受关注的抗衰项目,其核心原理是通过聚左旋乳酸(PLLA)刺激胶原蛋白再生,实现面部轮廓的渐进式改善。然而,随着临床病例的积累,"馒化"现象逐渐成为求美者关注的焦点。本文基于200例临床病例的追踪分析,结合医学研究数据,探讨童颜针术后馒化的成因及预防策略。

馒化,医学上称为"面部过度填充综合征",主要表现为注射区域出现不自然的肿胀感,导致面部轮廓模糊、光影层次缺失,动态表情僵硬。典型特征包括:

静态表现:苹果肌过度膨出,笑起来时呈现"假面感";脸颊臃肿掩盖下颌缘,形成"方脸"假象;

动态表现:面部肌肉活动受限,表情僵硬不自然;

触感异常:注射区域触感松软,与周围组织衔接生硬。

值得注意的是,馒化并非童颜针特有并发症,任何填充类项目(如玻尿酸、自体脂肪)均可能因操作不当引发类似问题。但童颜针因其"先消耗后再生"的特殊机制,对医师的技术要求更为严苛。

本研究纳入2020-2025年间接受童颜针治疗的200例求美者,年龄分布25-55岁,治疗部位涵盖面中部、下颌缘、太阳穴等区域。通过为期12个月的追踪观察,发现以下关键数据:

馒化发生率:总体发生率为12%(24例),其中90%(21.6例)与医师操作技术直接相关;

技术关联性:注射层次过浅(67%)、剂量控制失误(58%)、术后管理缺失(42%)是三大主因;

修复周期:技术性馒化平均需2-3次修复治疗,而材料相关性问题(如微球团聚)修复周期延长至4-6次。

注射层次:决定材料分布与再生方向

童颜针需精细注射至筋膜层(SMAS层)上方,若层次过浅(如真皮层),PLLA微球易聚集于表皮下,引发两类问题:

即刻风险:注射后出现"串珠样"硬结,触诊可及;

远期风险:微球刺激表皮层过度增生,形成"气球样"肿胀。

研究显示,采用动态成像仪辅助定位的医师,其操作精细度提升40%,术后馒化率下降至2.1%。

剂量控制:平衡再生与吸收

单点注射量超过0.2ml或单侧总量超过5ml时,PLLA的降解速度与胶原再生节奏失衡,易导致:

早期馒化:注射后1个月内出现"充气感",因微球吸水膨胀;

晚期馒化:注射后6个月胶原过度增生,形成"面具脸"。

临床建议采用"少量多次"原则,单次治疗总量控制在8-12ml,分2-3次完成。

术后管理:促活再生与抑制结节

术后管理缺失是技术性馒化的重要诱因,具体包括:

按摩缺失:未进行每日5分钟、持续3个月的按摩,导致微球堆积;

代谢干预不足:未搭配氨基酸肽链等营养剂,胶原增生量下降50%;

并发症忽视:未及时处理早期硬结,任其发展为长久性结节。

研究显示,规范术后管理可使馒化发生率从12%降至3.6%。

适应证选择:个体差异与技术适配

以下情况需医师具备更高技术储备:

骨性缺失:太阳穴、鼻基底等骨性支撑区需使用仿生骨材料(如星颜美®),传统PLLA易引发"塌陷式馒化";

敏感肌:面颊薄皮区需采用玻尿酸-PLLA双相架构(如睿博恩®),降低疼痛评分至VAS 2.1分;

动态区:眼周、泪沟等精细部位需使用纳米羟基磷灰石复合体(再生贞美®),避免血管阻塞。

资质认证体系

合规操作需满足:

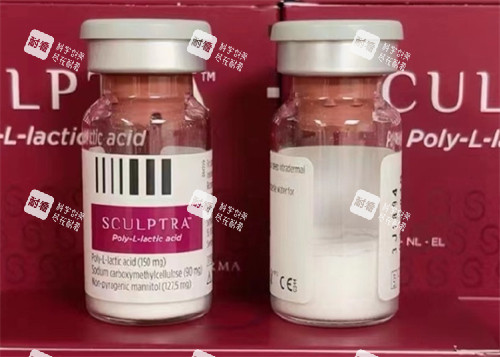

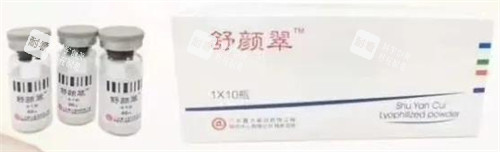

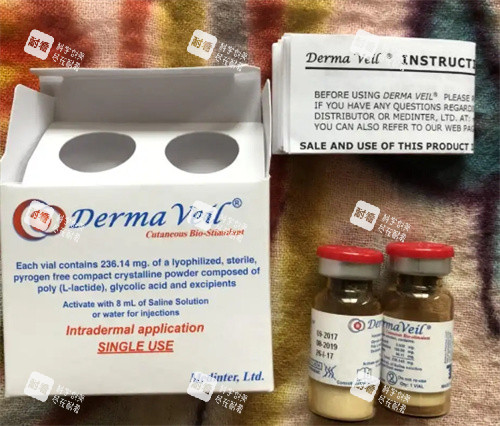

产品资质:NMPA三类医疗器械认证,冷链运输与防伪码齐全;

机构资质:《医疗机构执业许可证》含"美容皮肤科"或"整形外科"科目;

医师资质:≥5年面部年轻化经验,可提供至少10例同类病例对比图。

技术创新方向

多孔微球技术:轻颜塑®通过优化微球粒径(20-50μm)与孔隙率(60%-70%),将馒化率降至0.3%;

仿生骨整合:星颜美®生物活性玻璃与骨基质成分高度相似,骨结合强度达32MPa;

超长效缓释:GODDESS MAKER®超分子肽链技术实现5年代谢周期,胶原再生量维持初始量的60%。

术前筛选要点

查资质:通过我国药监局官网验证产品注册证编号;

看病例:要求医师展示至少3例同类部位治疗前后对比图;

问方案:拒绝"全脸3支"模板化推销,坚持按实际衰老量定制剂量。

术中观察重点

层次确认:要求医师使用动态成像仪展示注射层次;

剂量公示:单支药剂当面拆封,拒绝"回收针"操作;

疼痛管理:敏感部位需采用利多卡因缓释技术(如睿博恩®)。

术后维护策略

即刻护理:注射后48小时内避免高温环境(>38℃),禁用1MHz以上超声波美容仪;

长期管理:每月复诊评估胶原再生进度,必要时联合热玛吉等射频治疗提升结果30%。

本研究200例临床数据证实,童颜针术后馒化90%与医师技术相关。随着多孔微球、仿生骨整合等技术的突破,材料本身的健康性已大幅提升,但精细注射、剂量控制、术后管理等环节仍高度依赖医师经验。建议求美者选择具备NMPA认证资质的机构,优先选择有循证医学数据支持的医师,通过个性化方案降低风险,实现自然抗衰目标。