发布时间:2025-08-28 10:31:15 阅读量:132

白内障手术中,人工晶体的选择直接影响术后用眼体验。单焦晶体和多焦晶体是临床常见的两类,许多患者常纠结“该选哪种更好”。实际上,二者各有特点,没有肯定的优劣之分,关键是根据个人用眼需求和生活场景来匹配。

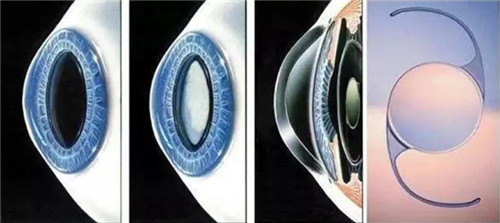

单焦与多焦晶体的核心区别,在于能否同时满足多距离用眼需求。单焦晶体只有一个焦点,术后能提供清晰的远视力(如看远处风景、开车)或近视力(如看书、看手机),但另一距离的视力需通过眼镜辅助。

例如,选择“看远优先”的单焦晶体,日常走路、外出时视线清晰,但近距离阅读需戴老花镜;若选择“看近优先”的单焦晶体,则看书、做针线活更方便,但看远处可能需要配近视镜。

多焦晶体则设计有多个焦点,能同时覆盖远、中、近不同距离的视力需求。术后多数患者无需频繁戴眼镜,既能看清远处的路牌、电视,也能处理近处的书本、手机,中距离(如电脑屏幕)的视觉体验也相对自然。这种“一站式”用眼体验,提升了生活的便利性。

简单总结:如果平时用眼场景单一(比如只常开车或只爱看书),单焦晶体足够且经济;若希望术后减少对眼镜的依赖,追求更灵活的生活状态,多焦晶体更贴合需求。

单焦晶体的更大优势是“简单可靠”。作为临床应用多年的成熟方案,其技术稳定性已被广泛验证——植入后视觉质量清晰,极少出现异常光感,且术后眼睛适应期较短,多数患者在1-2周内就能习惯新视力。

价格方面,单焦晶体通常低于多焦晶体,对预算有限或希望控制手术总费用的患者更友好。此外,它的光学设计单一,减少了因多焦点分配可能带来的视觉干扰风险(比如夜间光晕、眩光),适合对光线敏感或夜间活动较少的人群。

不过,单焦晶体的局限性也很明确:它只能强化一个距离的视力,另一距离需依赖眼镜。例如,选择“看远清晰”的患者,看书时要戴老花镜;选择“看近清晰”的患者,外出开车可能需配近视镜。若日常生活中频繁切换远近场景(比如既要接送孩子又要伏案工作),频繁摘戴眼镜会带来不便。

多焦晶体的核心价值在于“多功能”。通过特殊的光学分区设计,它能将进入眼睛的光线分散到不同焦点,同时满足远、中、近的视力需求。术后患者看公交站牌、看菜单、操作手机等常见场景,多数情况下无需频繁找眼镜,生活效率更高。

但多焦晶体也有需要注意的地方:其一,因光线被分配到多个焦点,部分患者在光线较暗的环境(如傍晚、夜间)可能感觉对比度稍弱,或出现轻微光晕、眩光(尤其在夜间面对车灯时),这些现象通常随时间推移逐渐减轻,但对光线敏感者需提前了解;其二,多焦晶体的视觉系统更复杂,大脑需要一定时间学习协调不同焦点的信息,适应期可能比单焦晶体略长(多数人在1-3个月内逐渐适应);其三,价格普遍高于单焦晶体,需结合家庭经济条件权衡。

这类晶体更适合对生活质量要求较高、希望减少眼镜依赖的人群,比如经常需要兼顾远近活动的中老年人、退休后旅行/社交频繁的长辈,或对视觉灵活性有较高期待的患者。

无论是单焦还是多焦晶体,实际目标都是让患者获得清晰、舒适的术后视力。建议术前与医生充分沟通,详细说明自己的日常用眼习惯(如是否常开车、看书、用电脑)、对眼镜的接受程度以及预算范围。若平时用眼需求简单,单焦晶体以经济性和快速适应取胜;若追求更自由的生活状态,多焦晶体的多距离视力优势更明显。

记住:没有“更好”的晶体,只有“更适合”的选择。根据自身情况理性决策,才能让白内障手术真正提升生活品质。