发布时间:2025-08-28 16:53:02 阅读量:86

当孩子近视度数逐年攀升,家长们总在寻找"神奇疗法",近视治疗仪因此成为热议话题。但这些价格从几百到上万元不等的设备,究竟是科学防控的利器,还是心理安慰的工具?本文结合显要眼科医师观点与临床研究数据,从原理、结果、适用场景三个维度深度解析,帮助家长理性决策。

目前市面上的近视治疗仪主要采用光学干预、电刺激、温热按摩三种技术路径,其作用机制存在本质差异。

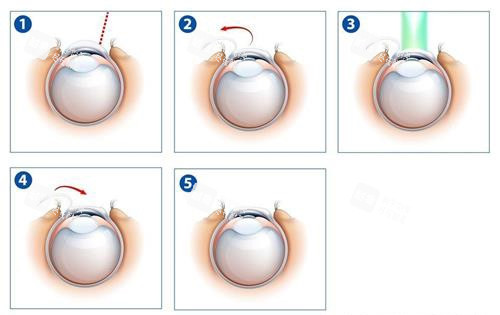

1 光学干预类(以哺光仪为代表)

这类设备通过发射630-650nm波长的红光模拟户外光照,刺激视网膜多巴胺分泌。临床研究显示,每日使用2次、每次3分钟的规范操作,可使眼轴增长速度减缓0.02mm/年。但需注意,其结果高度依赖使用者的初始眼轴长度,对眼轴超过26mm的高度近视患者结果有限。

2 电脉冲穴位刺激类

采用低频电流(1-100Hz)刺激睛明、攒竹等眼周穴位,通过神经反射机制缓解睫状肌痉挛。北京医院2023年研究显示,连续使用8周可使调节滞后量减少0.25D,但对真性近视的屈光度改变无统计学意义。

3 温热按摩类

40℃恒温热敷结合气压按摩,促进眶周血循环。这类设备对视疲劳症状改善结果显著,眼科中心数据显示,使用后调节灵敏度提升18%,但连续追踪6个月发现,对近视度数控制无持续效应。

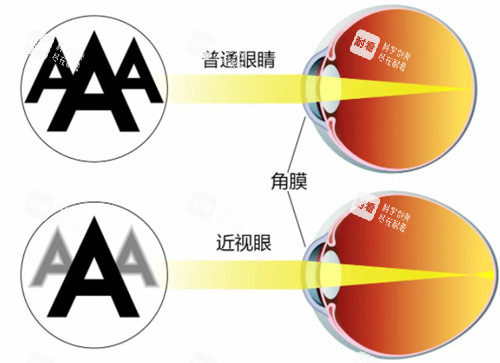

需要明确的是,所有治疗仪均无法逆转真性近视的病理改变。其适用场景需严格界定:

1 假性近视阶段

当睫状肌持续痉挛导致暂时性视力下降时,电刺激类设备配合散瞳药物,可使70%的假性近视患者视力改善正常。但需在可靠机构进行睫状肌麻痹验光确诊,自行判断可能延误干预时机。

2 近视进展控制期

对于每年度数增长超过75度的快速进展型近视,光学干预类设备可作为综合防控方案的一部分。上海五官科医院2024年追踪研究显示,联合使用哺光仪与0.01%阿托品滴眼液,可使眼轴年增长量从0.41mm降至0.23mm。

3 视疲劳缓解

长时间近距离用眼导致的调节紧张,通过温热按摩类设备可快速改善。但需注意,每日使用不超过2次、每次15分钟为宜,过度依赖可能削弱自身调节功能。

在追求防控结果的同时,三类潜在风险需引起重视:

1 诊断误差风险

某电商平台热销的"家用视力筛查仪",经国内眼科质量检测中心抽检,62%的产品存在屈光度测量误差超过±0.50D。家长自行判断可能导致假性近视被误诊为真性近视,或延误高度近视的并发症干预。

2 过度依赖风险

临床常见家长购买设备后,忽视"每天2小时户外活动"这一核心防控措施。广东省眼科质控中心数据显示,单纯依赖治疗仪的群体,近视年增长量比综合防控组高0.32D。

3 操作不当风险

某品牌哺光仪因功率超标导致3例黄斑光损伤的实例,暴露出行业标准缺失问题。国内卫健委2025年更新指南明确:红光治疗设备功率不得超过0.35mW,使用距离需保持30cm以上。

基于《近视管理白皮书(2025版)》,建立分级防控体系更为关键:

1 精密诊断

建立包含眼轴长度、角膜曲率、调节功能的五维评估体系。建议每3个月进行一次生物测量仪检查,动态监测近视进展风险。

2 行为干预

执行"20-20-20"法则:每20分钟近距离用眼,看20英尺外物体20秒。配合使用智能提醒手环,可使用眼疲劳投诉率下降41%。

3 光学矫正

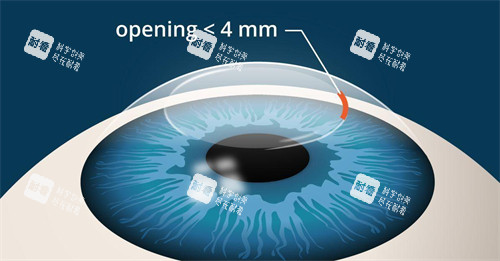

离焦框架眼镜可使近视年增长量减少0.28D,角膜塑形镜(OK镜)结果更优但需严格护理。选择时需考虑角膜形态、依从性等因素。

4 医疗干预

对于进展比较快的近视,在可靠指导下联合使用低浓度阿托品、红光治疗等手段。需建立包含眼科医生、视光师、家长的"三方共管"机制。

中华医眼科学分会2025年更新指南明确:

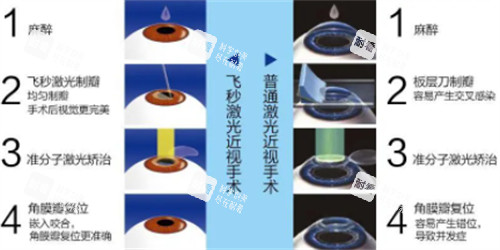

1 否定"治疗好"宣传

任何宣称能降低真性近视度数的设备均涉嫌虚假宣传。目前仅全飞秒等角膜屈光手术可矫正近视,但无法改变眼底病变风险。

2 肯定辅助作用

在规范使用前提下,光学干预类设备可作为综合防控的补充手段,但结果存在个体差异,需定期评估。

3 强调医疗属性

治疗仪属于二类医疗器械,购买前需查验《医疗器械注册证》,使用时应由可靠人员指导,定期进行疗效评价。

结语:近视防控是场持久战,没有"一劳永逸"的解决方案。治疗仪如同训练场上的辅助器材,其价值取决于使用者是否建立了科学的用眼习惯。建议家长建立包含定期检查、行为干预、光学矫正在内的系统方案,切勿将希望寄托于单一设备。毕竟,守护孩子的清晰视界,需要的是理性认知与持续行动的结合。

延伸建议:当发现孩子视力下降时,正确的处理流程应为:可靠验光确认近视性质→建立眼健康档案→制定个性化防控方案→每3个月复查评估。在这个过程中,治疗仪可以作为综合方案的一部分,但永远无法替代科学的医疗管理和健康的生活方式。