发布时间:2025-04-29 08:55:24 阅读量:494

人类对「用科技弥补身体缺憾」的追求从未停止。从助听器到智能假肢,如今海内外实验室正将目光投向更复杂的器官——仿生眼球的研发进度牵动着数百万视障人士的心。

近来网络流传的「2025年上市」消息引发热议,这究竟是资本炒作还是确有希望?真实的技术突破与落地障碍,今天带你一探究竟。

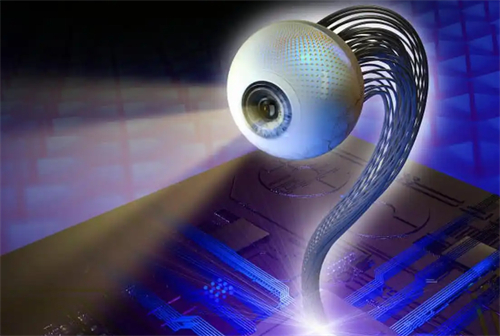

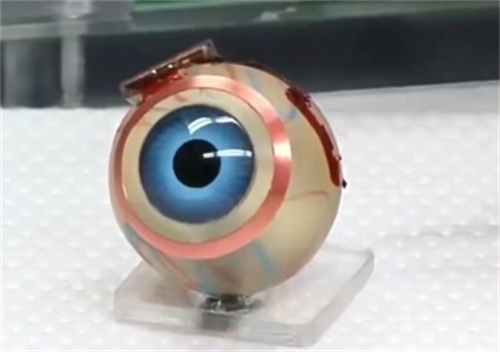

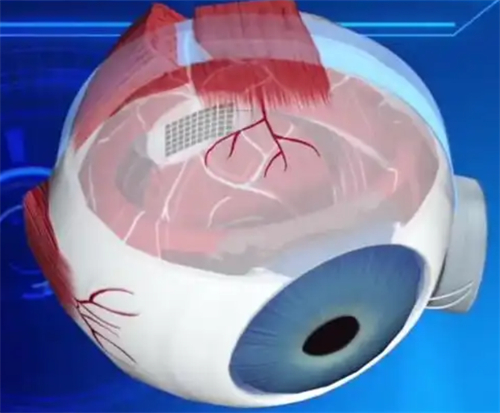

将精密电子设备与人体神经无缝对接,远比制作机械臂困难百倍。当前实验室里更接近实用的设备,主要由微型摄像头、信号处理器和电极阵列构成。摄像头捕捉影像后,处理器将其转化为电信号,通过植入眼球的电极刺激视神经。

这种看似科幻的流程却面临多重难关。视神经包含上百万根纤维,现有技术只能促活几十个刺激点。好比用十个像素点拼凑整幅画面,使用者只能感知模糊光影。更棘手的是生物相容性问题,长期植入的设备可能引发炎症反应,导致电极失效。

海内外多个科研团队正在攻克这些瓶颈。有团队尝试用柔性材料包裹电极减少排异反应,另有研究着力提升图像处理算法。虽然进展显著,但这些创新成果从实验室走向临床仍需时间验证。

流传甚广的「2025时间表」主要源于某科技公司的产品预告。细究其官网信息可发现,所谓「上市」指的是启动临床试验而非量产销售。参照医疗设备审批流程,即便明年启动人体试验,完成三期临床至少需要五年。

已公开的临床实例显示,当前技术主要服务于特定患者群体。例如视网膜色素变性患者,其视神经未完全萎缩,植入电极后能识别物体轮廓。但青光眼、视神经损伤等更普遍的病症,现有技术仍难奏效。

业内人士透露,真正普及型产品需满足三个条件:十年以上的使用寿命、低于现有假体的排异概率、普通人可承受的价格。对照当前研发进度,五年内实现这三项目标可能性极低。

即便技术成熟,成本仍是拦路虎。现有视觉假体设备多在百万元级别,且需要配合多次手术。这还未计算后期维护费用——植入体的电池更换、软件升级都可能产生持续支出。

参考现有高端医疗设备定价:

视网膜植入系统:价格980000元起

需配合外部图像处理器使用,电池续航约8小时

视神经刺激器:价格750000元起

适用于部分视神经未萎缩患者,需每三年更换电极模块

这样的价格注定只能服务少数群体。有工程师坦言,想要将成本压缩到二十万元以内,必须突破电极材料工艺、实现设备微型化,这两项都需更长时间的技术沉淀。

伦理审查比技术障碍更考验研发者。当电子设备开始向大脑传输信号,如何界定「人类感官」的边界?某次实验中,受试者报告看到「不属于现实国内外的几何图形」,这种未知风险让审查机构格外谨慎。

用户适应性也是关键。现有使用者需要接受数月的训练,才能将闪烁的光点转化为有用信息。年轻群体学习速度较快,但老年患者的适应过程异常艰难。这提示产品落地时需配套完整的改善体系。

另一个常被忽视的问题是环境适配。实验室中的理想光照与真实国内外差异巨大,阴雨天气、夜间环境都会影响摄像头成像。有团队尝试结合红外传感与AI图像增强,但这又增加了设备的功耗负担。

仿生眼球的每一次技术迭代都令人振奋,但过度乐观的预测反而不利于行业发展。视网膜芯片、神经接口等辅助技术或许会更快进入市场,为特定患者提供有限但实用的视觉补偿。对于多数人关心的「全功能电子眼」,或许还要等待新一代生物材料的突破。

消费者保持理性期待的同时,更应关注眼前可及的技术进步。定向声波导盲仪、高精度环境识别手杖等辅助工具,正在切实改善视障群体的生活品质。当资本热潮退去后,真正留下的必是那些经得起时间考验的创新成果。