发布时间:2025-08-04 14:57:00 阅读量:16

当近视患者站在手术选择的路口,“晶体植入”与“飞秒激光”常被并列为两大主流方案。但二者并非简单的“优劣之争”,而是针对不同眼部条件、生活习惯和矫正需求的“精细匹配”。本文将从适合人群、费用构成、潜在风险三个维度,结合临床数据与真实病例,拆解两种术式的核心差异。

1. 近视度数:1000度成“分水岭”

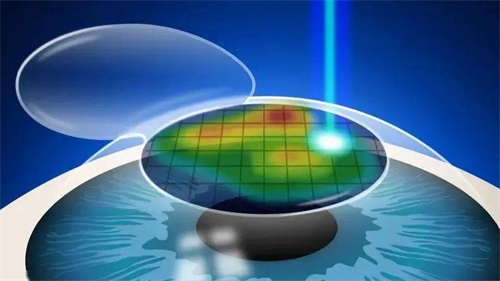

飞秒激光手术(包括全飞秒、半飞秒)通过激光切削角膜基质层改变屈光力,适合近视1000度以下、散光600度以内的患者。以北京熙仁眼科医院为例,其全飞秒手术单眼切削厚度约50-60微米,若近视度数超过1000度,剩余角膜厚度可能无法满足标准。

晶体植入术(ICL)则通过在眼内植入人工晶体矫正视力,可覆盖50-1800度近视、600度以内散光,尤其适合较高度近视(1000度以上)或角膜偏薄(中央厚度<500微米)的患者。数据显示,在高度近视群体中,约35%因角膜厚度不足无法接受飞秒手术,选择晶体植入。

2. 角膜条件:厚度与形态的双重考验

飞秒手术对角膜的“硬指标”要求严格:除厚度外,角膜曲率需在39-48D之间,形态需规则对称。若患者存在圆锥角膜倾向或角膜瘢痕,飞秒手术风险将显著升高。

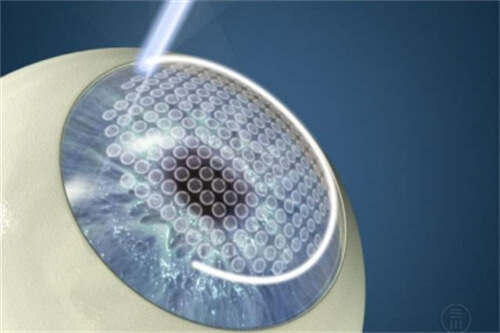

晶体植入术则绕过角膜切削,对角膜厚度无硬性要求,但需评估前房深度(≥2.8mm)、眼内压(10-21mmHg)等指标。例如,前房过浅可能导致晶体与自身晶状体接触,引发白内障。

3. 职业与生活场景:对抗性运动与术后稳定性

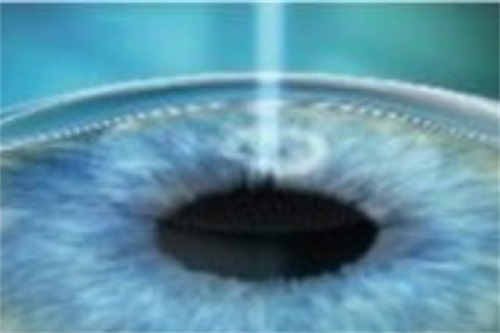

飞秒手术因角膜切削后生物力学改变,术后3个月内需避免拳击、潜水等对抗性运动,否则可能引发角膜瓣移位(半飞秒)或层间碎屑(全飞秒)。

晶体植入术虽无角膜切削,但眼内植入物在剧烈运动中可能因撞击导致移位或旋转。数据显示,职业运动员选择晶体植入术后,因运动损伤需二次调整的比例约2.3%,而飞秒术后因运动导致的并发症率不足0.5%。

1. 飞秒手术:设备折旧与耗材成本主导

飞秒手术费用主要包含三部分:

设备使用费:德国蔡司VisuMax全飞秒设备单台价格超千万元,按手术量分摊后,单眼设备成本约2000-3000元;

耗材费:一次性角膜刀、负压环等耗材单眼成本约800-1500元;

医疗服务费:包括术前检查、术中监护、术后随访等,占比约30%。

以北京地区为例,全飞秒手术单眼费用约1.5万-2万元,半飞秒约1万-1.5万元。

2. 晶体植入术:晶体定制与医生技术溢价

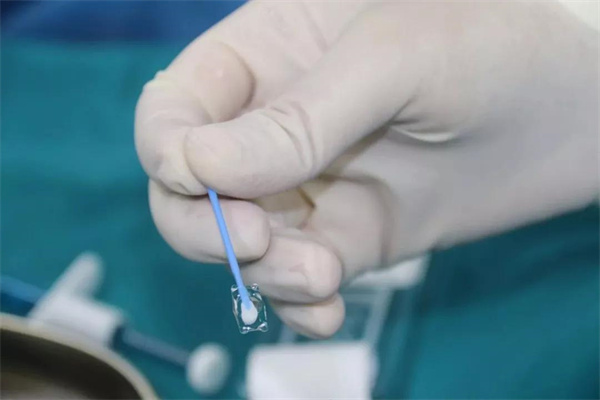

晶体植入术费用核心在于人工晶体成本:

基础晶体:单眼晶体费用约1.2万-1.8万元,采用亲水性丙烯酸酯材料,可长期稳定存在于眼内;

散光矫正型晶体(TICL):因需精细定位散光轴向,定制费用增加3000-5000元;

医生技术费:晶体植入属内眼手术,对医生经验要求更高,部分医师手术费单眼可达5000元以上。

综合来看,晶体植入术单眼总费用约2.5万-3.5万元,是飞秒手术的1.5-2倍。

1. 飞秒手术:干眼与回退的“短期困扰”

干眼症:激光切削会损伤角膜神经,导致泪液分泌减少。临床数据显示,术后3个月内干眼发生率约60%,但90%的患者在6个月后症状消失;

视力回退:与角膜愈合反应相关,术后1年内回退幅度通常<50度,较高度近视患者回退风险更高;

感染风险:半飞秒因需制作角膜瓣,术后感染率(0.03%)略高于全飞秒(0.01%)。

2. 晶体植入术:眼内压与白内障的“长期隐忧”

眼内压升高:晶体植入可能影响房水循环,术后1年内眼压升高发生率约5%,需通过降眼压药物控制;

白内障:晶体与自身晶状体接触可能加速后者混浊,数据显示术后5年白内障发生率约1.2%;

晶体移位:TICL因轴向定位要求高,移位风险(0.8%)高于普通ICL(0.3%),需通过二次手术调整。

近视度数是否超过800度? 若较高度近视且角膜厚度不足,晶体植入是仅有选择;

是否从事对抗性职业? 运动员、军人等建议优先飞秒,若因度数或角膜问题无法手术,需严格评估晶体植入后的运动风险;

能否接受长期随访? 晶体植入术需每年检查眼压、晶体位置,而飞秒术后随访频率更低。

近视手术无“满意方案”,只有“适合方案”。晶体植入与飞秒激光的差异,本质是“眼表加工”与“眼内植入”的技

术路线之争。患者需通过严格术前检查,结合度数、角膜条件、职业需求和经济能力综合决策,而非盲目追求“高端术式”。